さっちん

さっちん最近ブログを始めたものの「文章をどう作っていけばいいのか」がわかりません。誰か文章を書くための基本を教えて~!!

という「悩み」を解決するのに、ピッタリな一冊をご紹介します♪

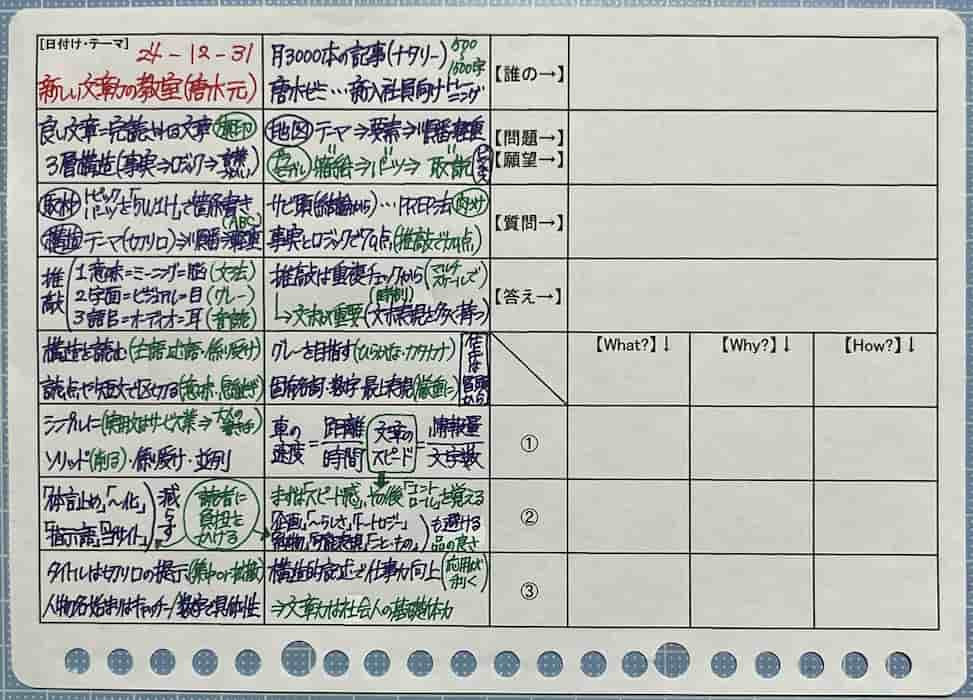

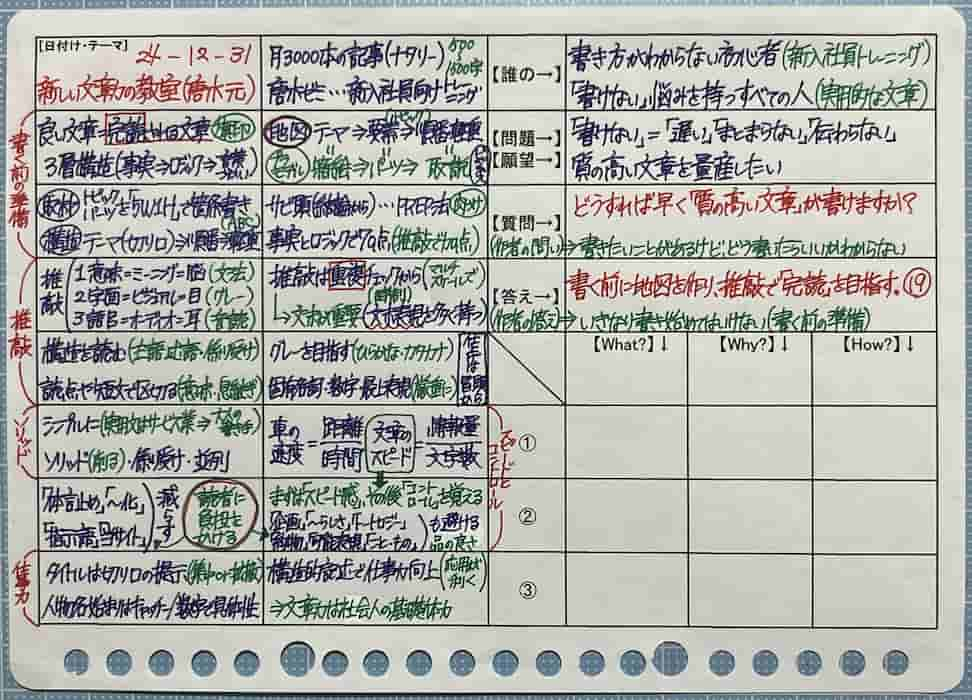

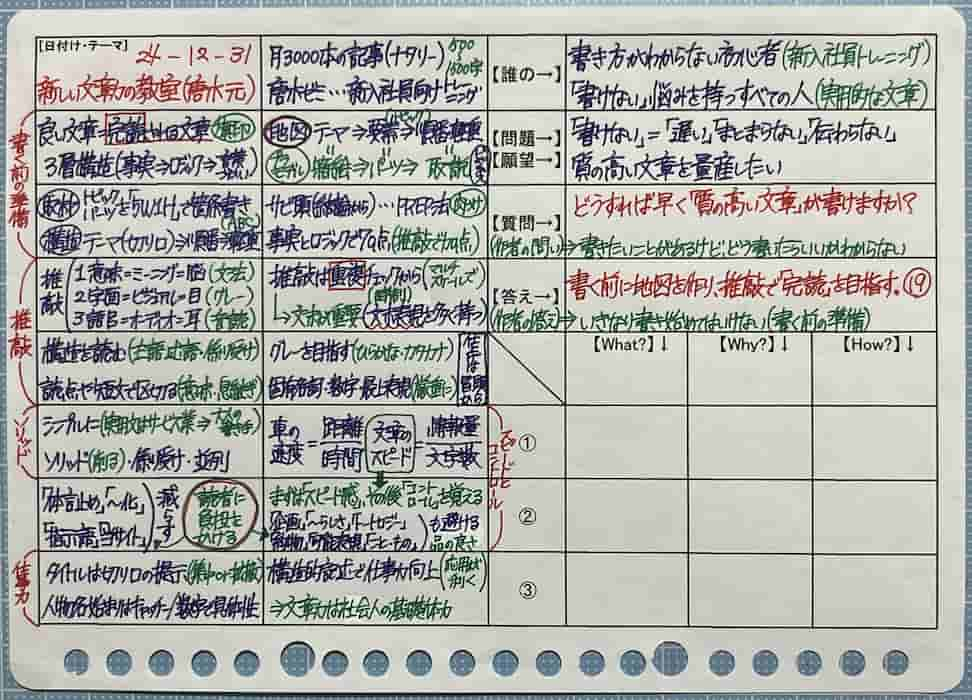

本日は『新しい文章力の教室』(唐木元)を取り上げます。

- 「良い文章」の定義がわかる

- 職業ライターの思考プロセスが身につく

- 初心者でもロジカルな文章が作れる!!

- 推敲(すいこう)の重要性がわかる

- 文章で「スピード感」が出せる

著者の「唐木元」氏は、月3000本以上の記事を配信するニュースサイト「ナタリー」のいくつもの部門で編集長を務め、「唐木ゼミ」と呼ばれる新人研修でライターの講師を担っていた方です。

本書の「構造シート」を実践することで、初心者からでもロジカルな文章が書けるようになります。

またその手順を応用して、5000文字ほどのブログ記事も「ロジカルライティング」で仕上げていきますので、お楽しみに♪

「書きたいことがあるのに、何から手を付けていいかがわからない」という人にはうってつけの内容となっています。

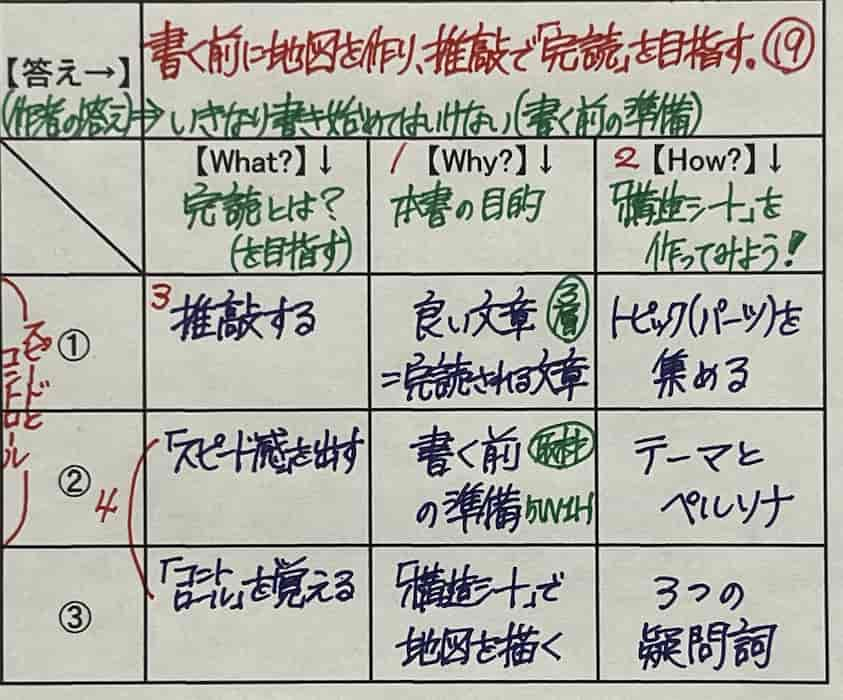

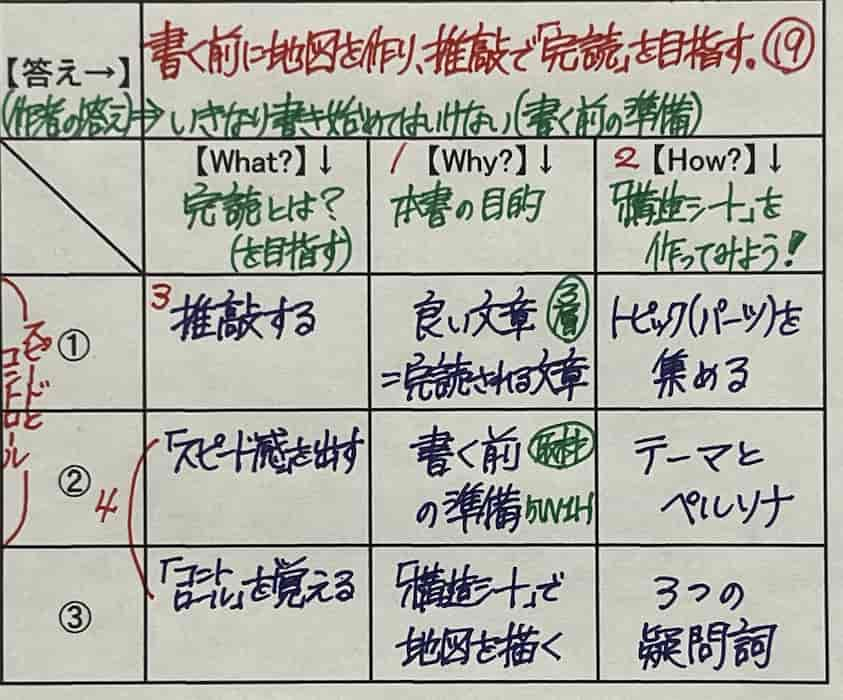

まずはこの本の「ひとこと要約」。

書く前に地図を作り、

推敲で「完読」を目指す。

それでは本編に行ってみよう!!

40代で約25キロのダイエットに成功!!

Amazonセラーを約10年間。

簿記2級+基本情報技術者。

読書を元に「脳の筋トレ」も奮闘中♪

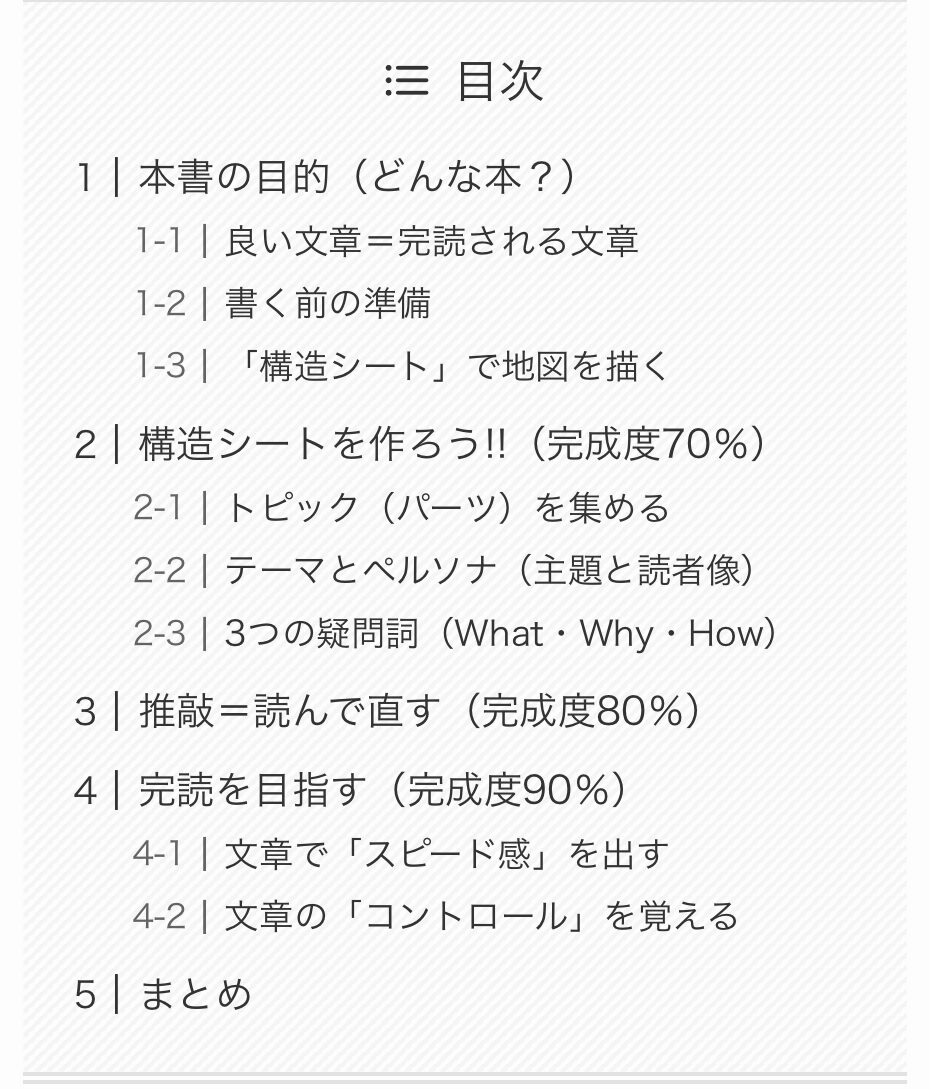

本書の目的(どんな本?)

パソコンに向かってはいるものの、書いては消し、書いては消しで、一向に完成しないんです。

僕も書くのが遅くて、まとまらないのが悩みで、質の高い文章をもっと量産したいです。

でも大丈夫!!

500~1500文字ほどの記事なら、1日5本、多い日だと15本以上も執筆するナタリーの記者を育てた「唐木ゼミ」のエッセンスを学ぶことで、職業ライターなら無意識でやっている「思考プロセス」を身につけていきます。

良い文章=完読される文章

世の中には娯楽がたくさんあり、特に近年は「タイパ(=タイムパフォーマンス)」が求められているので、離脱されないような文章を心掛けていかなければなりません。

結論を先に書く

本書では「PREP法」などのように、結論(Point)を先に言う「サビ頭」を推奨していますが、そういう時代だからこそ、「良い文章」を書くために、僕ら書き手が目指すべきゴールも設定してくれています。

良い文章=「完読」される文章

この「完読」をゴールにして、書くための「思考プロセス」をみなさんと一緒に学んでいきます!!

書く前の準備

文章は「3層構造」で出来ていて、下から「事実→論理→言葉づかい」と積み上がっています。

(3)言葉づかい

↑

(2)論理(ロジック)

↑

(1)事実(パーツとしてのトピック)

読み手として目にする文字列は表層の「言葉づかい」ですが、書き手として最初に意識すべきなのはむしろ「トピック」と「ロジック」になります。

「書く前」はトピックとロジックを意識

ニュース記事なら、取材によって「5W1H(When、Where、Who、What、Why、How)」でトピックを集め、ロジック(順番と軽重)を組み立てることで「書く前の準備」をします。

取材と聞くと、インタビューを思い浮かべますが、商品を取材すればレビュー記事が書けるし、自分の内面を取材すれば自分のことも書けるんです♪

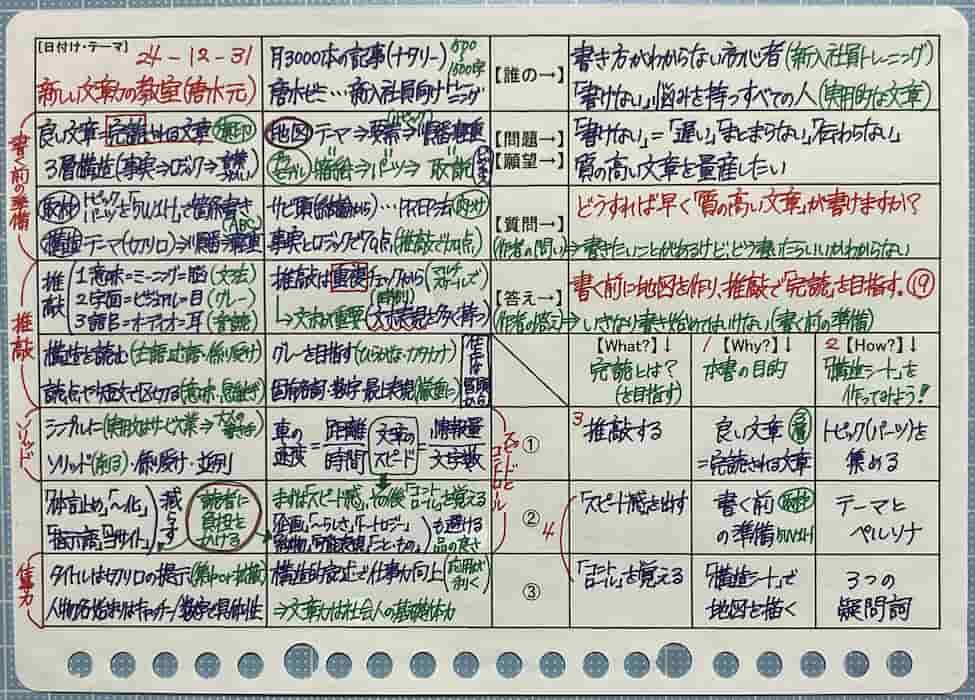

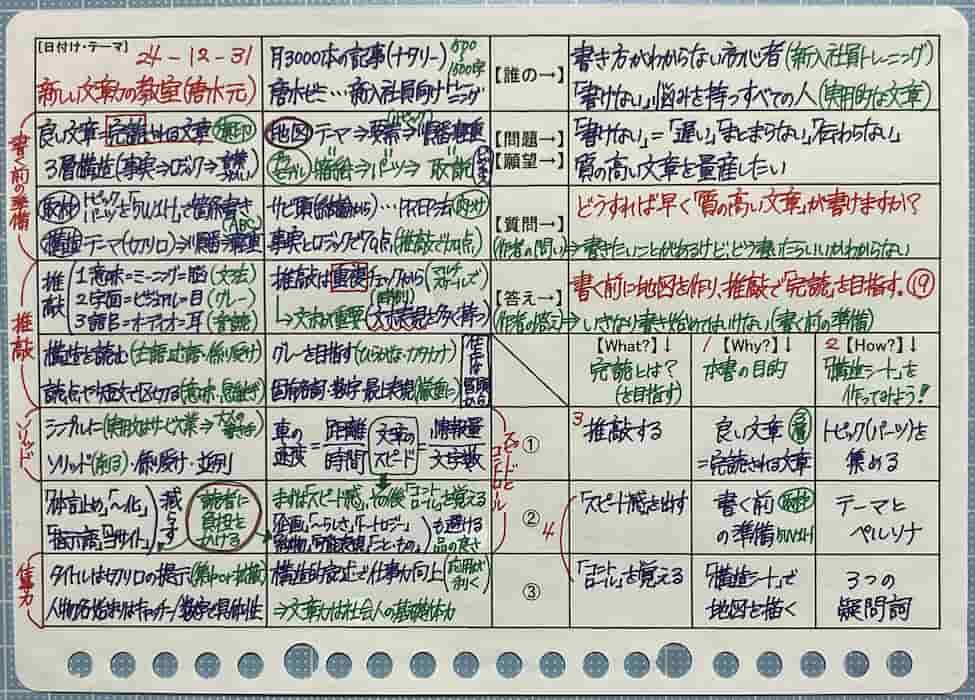

「構造シート」で地図を描く

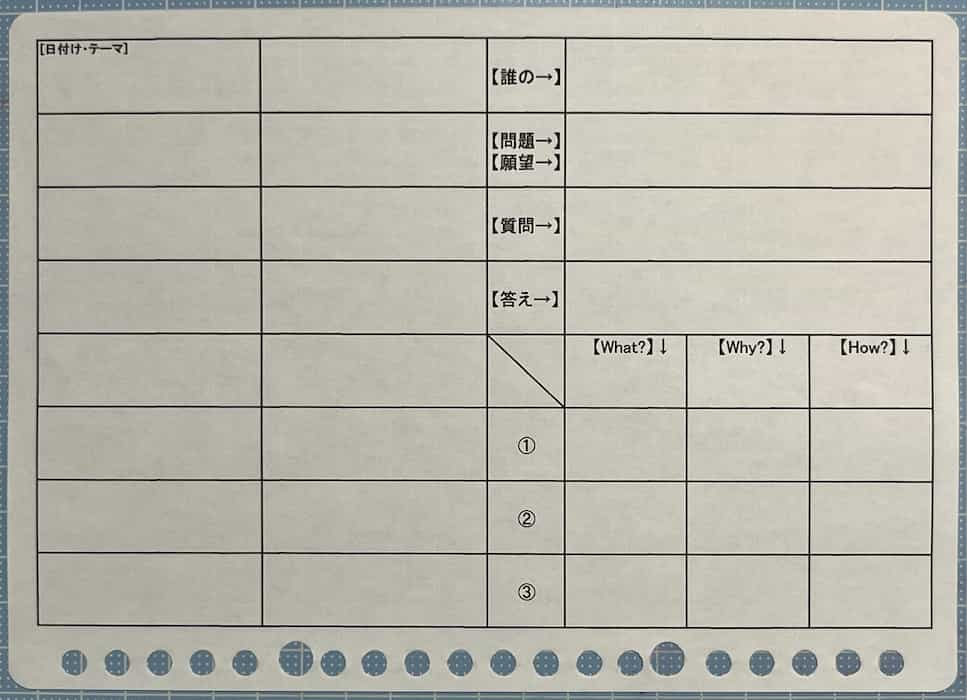

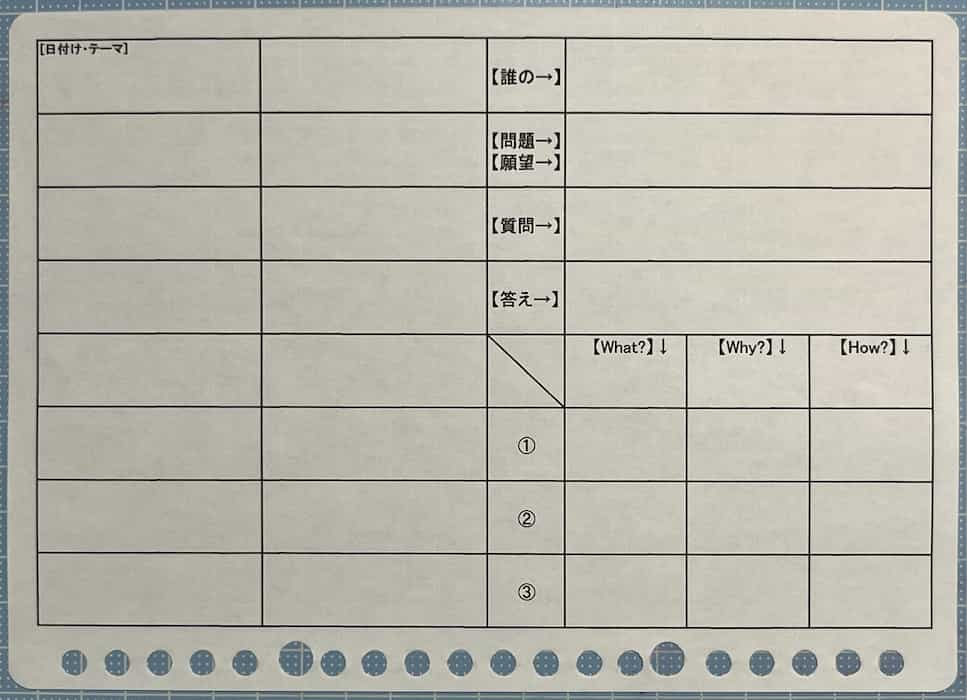

「書く前の準備」として、トピックを集め、ロジックを組み立てる必要がありましたが、これを紙1枚に手書きでまとめる手法を、本書では「構造シート」と呼びます。

構造化で「文章の目的地と経路」をつくる

文字にすると何だか難しそうですが、やることは至ってシンプル!! 次の5つのステップで「構造シート」が簡単に作れます。

上部にテーマ(主題)を書くための下線を引き、スペースをつくる。

10~20文字ほどのトピックを「5W1H」などで集め、箇条書きにする。

トピックを見ながら「思考整理」し、記事のテーマを上部に書き込む。

テーマに沿うロジック(話の流れ)を考え、トピックの頭に番号を振る。

必要であれば、ABC評価でトピックを格付けして「完成」です!!

この作業をするだけで、プロのライターが無意識に行っている「思考プロセス」を紙の上で実現できてしまいます。

ためしに紙の上のトピックを、パソコンのエディタ上に順番に並べると、文章の骨格が完成しているはずです。

「構造シート」で「文章の骨格」が完成

あとはテーマに沿って文章を肉付けしていけば良いので、特に初心者のころは億劫がらずに「構造シート」を作ってから文章を書き始めると、次第に実用的な文章が、サクサク量産できるようになるんだそうです。

構造シートを作ろう!!(完成度70%)

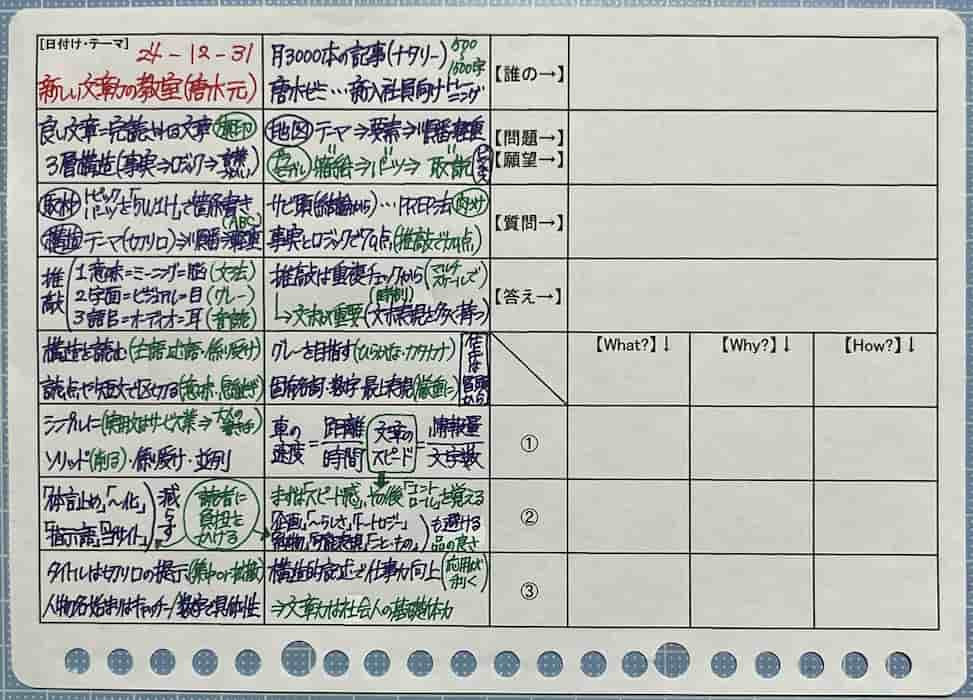

この章では、応用編として、僕が普段から使っている別のフレームワークを使って、ブログ記事の「構造シート」を実際に作り、「ロジカルライティング」を試みていきます。

ミッションは『新しい文章力の教室』の要約

本家の構造シートよりも作業は増えますが、手順はほぼ一緒です。「書く前に準備をする」ことで、ロジックを組み立て、「完読」される文章を目指していきます。

『紙1枚!独学法』(浅田すぐる著)で紹介されている「フレームワーク」を使います。

本書の構造シートは「500~1500文字」のニュース記事を想定しているので、「約5000文字」の「ブログ用構造シート」を、同じ手順で作っていきます。

トピック(パーツ)を集める

まずは左上段の2マスに「タイトル」と「著者の略歴」を記入してからスタート!!

読書を楽しみながら、左側の残り14マスに「トピック」を埋めていきます。

書く習慣がある人には「なるほど!!」と思うことや、「あるあるネタ」も満載で、ワクワクしながら読み終わりました♪

テーマとペルソナ(主題と読者像)

本書では文章を書く上での「ペルソナ(仮想読者)」の言及はありませんでしたが、個人的にはあった方が「文章の方向性を出しやすい」ので、毎回設定するようにしています。

今回はこちらの引用を受けて、ペルソナは「書き方がわからない初心者」としました。

これを読んでいるあなたが、「書きたいことがあるけどどう書いたらいいかわからない」というステイタスにあるのだとしたら、それは「のめり込んでいるカルチャーはあるけど書き方を知らない」我が社の新入社員と、そっくりだといえるでしょう。

『新しい文章力の教室』-インプレス-唐木元

続けて、最初に埋めた左側の「トピック」を赤ペンで印をつけながら「思考整理」していきます。

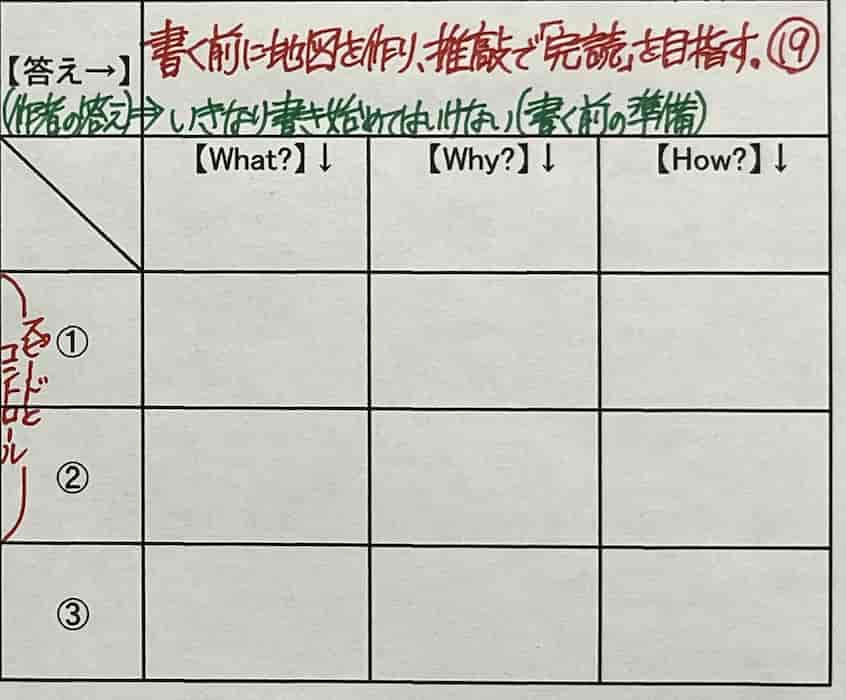

そして右上段の「ペルソナ」に基づいて、右中段に導き出した答えが、冒頭にも掲げた次の「ひとこと要約」で、これが「テーマ」になります。

書く前に地図を作り、

推敲で「完読」を目指す。

約20字、最長でも23文字と制約をかけることで、本質を抽出できる仕組みになっています。

この「ひとこと要約」に「結論を先に書く」の役目も担ってもらっています♪

3つの疑問詞(What・Why・How)

さきほどのテーマを元に、右下の9マス(+What+Why+How)を埋め、書く「順番」を考えれば、「構造シート」もいよいよ完成します。

書く順番を整理し、「構成」を組み立てる

トピックを集めるときは「5W1H」でしたが、ここでは「What、Why、How」と異なる角度からの「3つの疑問詞」に答えることで、人が抱く質問を網羅的にカバーできる仕組みになっています。

- What(~は何ですか?)→要点・意味

- Why(なぜ~なのか?)→理由・目的

- How(どう~するの?)→方法・実践

テーマに沿って、9マスを埋め、構成を考えた結果、「Why→How→What」の順番で数字を割り振って完成です。(※今回は「軽重」を省略しました。必要であれば「ABC」を振っていきます。)

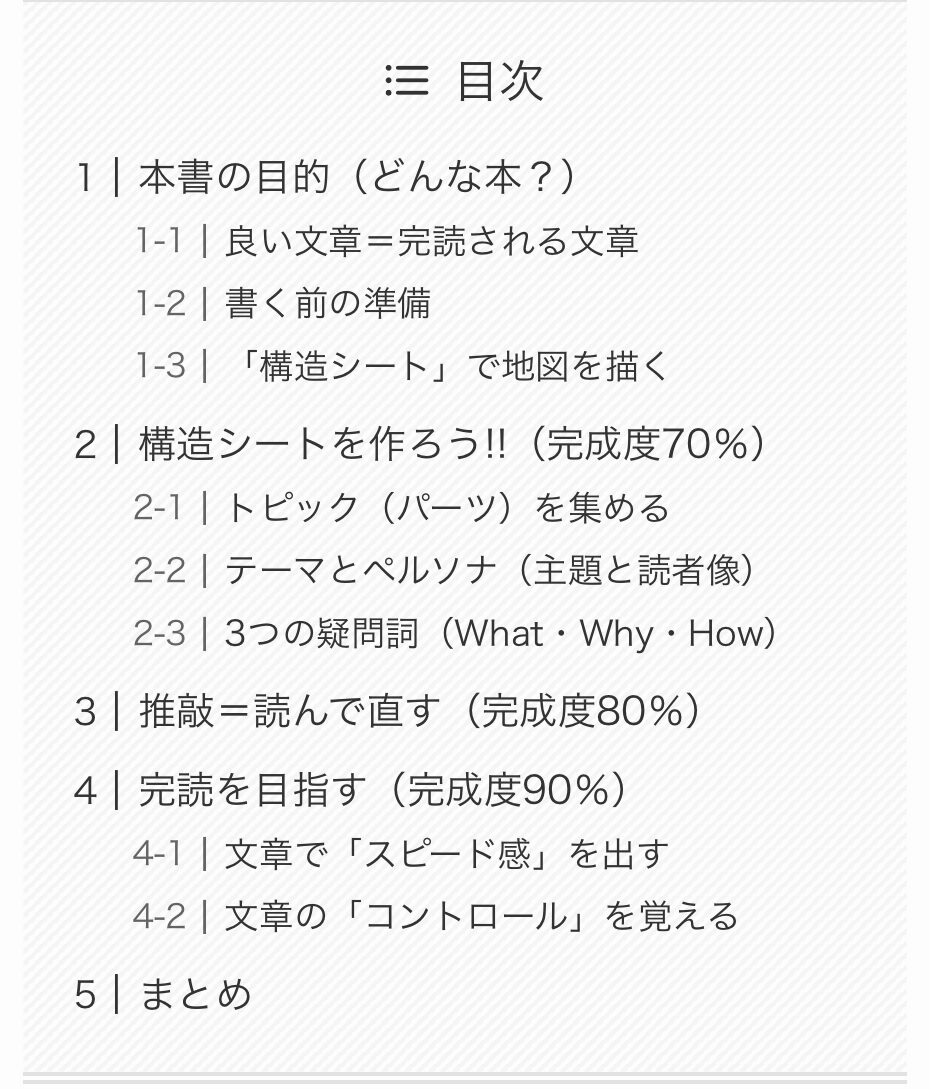

この紙1枚の「地図」を元に、WordPressの「SWELL」のエディタ上に、順番通りに見出しを並べていくと、あら不思議、ロジカルライティングの手法により、本文は一文字も書いていないのに、目次がスッキリと仕上がってしまいました。

9マスと小見出しがほぼ対応しています!!

あとは作成した地図をガイドに、見出しに対応する「トピック」を使い、自分の機嫌を取りつつ一気に書き上げれば、つたないながらも「伝わる文章」にはなっているはずです。

「完成度70%」の文章が見事に完成!!

ゼロから文章を組み立てるのは誰でも苦しいですが、ここまでくればもう一息♪ 文章を磨くことで「完読」へと近づけていきます。

推敲=読んで直す(完成度80%)

完読を目指す、次のステップは「推敲=すいこう」です。

書く習慣がない人には、あまり聞き馴染みのない言葉ですが、推敲とは「文章を読み返して直すこと」で、この作業で完成度を上げていきます。

「推敲」の第一歩は「重複チェック」

まずは単語やフレーズなどの小さなダブりや、文型・段落・記事レベルの大きなダブりなど、あらゆるスケールでの「重複」をチェックします。

「文末」が文章の印象を左右する

特に文章の印象を左右するのが、「文末表現」なので、「~しました。~しました。~しました。」や「~できる。~できる。~可能だ。」みたいに、単調な繰り返しにならないように、推敲で重複をチェックしていきます。

基本の文末パターンは、動詞(現在/過去)、断定の助動詞(~だ/~です)、そして体言止めの3つです。これに加えて形容詞や形容動詞、副詞といった修飾語終わり、さらには倒置法や呼びかけ(~してみよう)といった変化球でカードを増やしていくことになります。

『新しい文章力の教室』-インプレス-唐木元

重複チェックをしながら、表現や文法(意味=ミーニング=脳)も同時に確認していきますが、完読を目指すためには、脳に訴えかけるだけでなく、次のように目や耳にもアプローチできるように文章を整えていくと良いでしょう。

- 意味=ミーニング=脳

- 字面=ビジュアル=目

- 語呂=オーディオ=耳

「字面=ビジュアル=目」では、ぱっと見たときの印象で「げんなり」させないために、漢字の羅列をひらがなやカタカナに直したり、適度に段落を空けて、紙面上の「白い部分」を増やします。

「語呂=オーディオ=耳」では、多くの人は黙読するときに、頭の中に同時に音声も流れているため、文章的には問題なくても「発音しにくい」箇所を直したり、息継ぎをして欲しい箇所には「読点」を入れて区切ります。

ビジュアルは前から意識していましたが、オーディオ面は盲点でした。確かに「発音しにくい文章」って読みにくいんですよね。納得です!!

完読を目指す(完成度90%)

推敲によって文章の完成度は確実に高まりましたが、読者の負担を減らし、伝わる文章にしていくことで、さらに「完読」を目指していきます。

文章で「スピード感」を出す

自動車などの「速さ」を求める公式は、

速さ = 距離 ÷ 時間

ですが、文章の「スピード感」も、

スピード感 = 情報量 ÷ 文字数

の式で求められます。

特に初心者のころは冗長な文章を書きがちなので、文章の「幹」以外の枝葉にあたる脱線や言い訳、濁し言葉や伝聞表現、余計な単語などを削って文字数を減らしていくと、「スピード感」のある文章を作っていけるでしょう。

スピード感の「その先」を目指す

ただし本書では、安易にスピード感を出すことに警鐘を鳴らしており、ソリッドな表現で、スピードを適切にコントロールし、品のある大人の書き手を目指そうというスタンスを推奨しています。

僕も初期のころは削りに削って「身も蓋もない文章」を作ってしまったことを反省!! 「スピード感」を維持しつつ、適切に「コントロールする術」を身につけたいです。

文章の「コントロール」を覚える

なぜスピードを適切にコントロールしなければないらないのかは、安易な文章の「削りすぎ」が「読者に負担をかける」からです。

たとえば一つ上の吹き出しに、

~ことを反省!!

と「体言止め」がありますが、反省のあとには、

~ことを反省(しました)!!

のように「しました」が隠れていて、読者に類推させることで、無意識に脳に負担をかけます。

この程度なら問題ないのですが、「読者に負担をかける箇所」が増えれば増えるほど、読み味は落ちてしまいます。

読者に負担をかけずに、丁寧に伝える

「体言止め」以外に減らしたほうが良い表現として、「~化、~的、~性」などの安易な熟語化表現や、「こそあど言葉」などの指示語、「今作」「当サイト」などの指示語もどきにも注意が必要です。

このように『新しい文章力の教室』では、細かい表現にも一歩踏み込んで指摘してくれるので、初心者から中級者以上の幅広い層の文章力を底上げするのに役立ちます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本書の77のチャプターの中には、文章の「3層構造」のトップにあたる「言葉づかい」に関する説明も充実していて、あらゆるレベルの書く人が疑問に抱く問題を的確に解決してくれます。

(3)言葉づかい

↑

(2)論理(ロジック)

↑

(1)事実(パーツとしてのトピック)

読んで実践することで、僕も書き手として一皮むけたように感じました。

最後は再び「ひとこと要約」で締めくくります。

書く前に地図を作り、

推敲で「完読」を目指す。

本書でたくさんのテクニックを学び、完読目指して、いまのあなたの「完成度100%」の文章を目指していきましょう!!

「あなたの成長は加速する」

おしまい!!

コメント