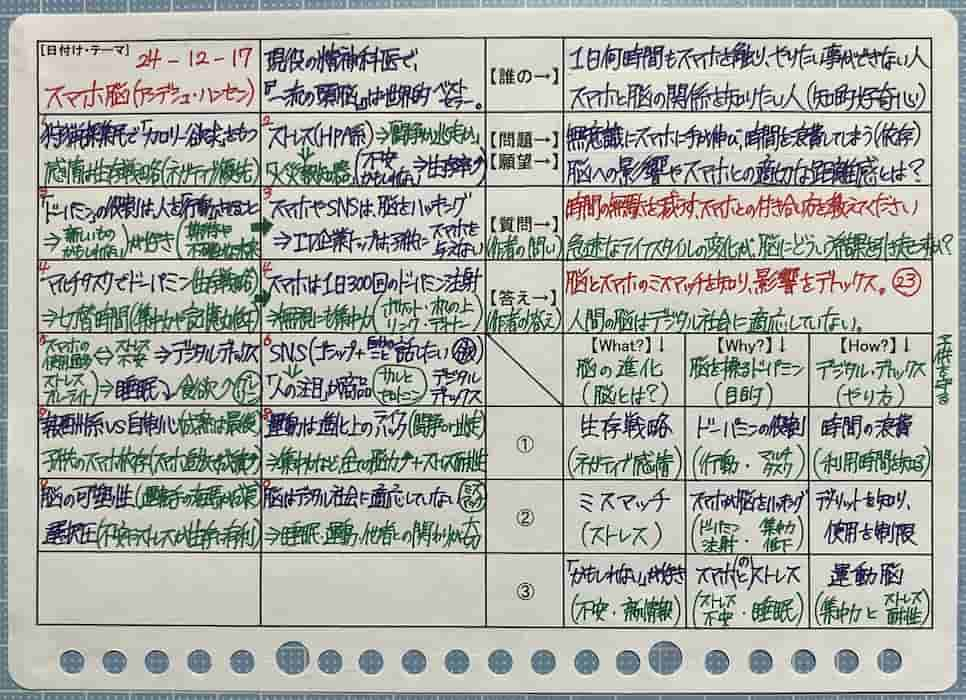

さっちん

さっちん気がつくとSNSを小1時間も見ていることがあり、時間の浪費にウンザリ!! 誰かスマホとの適切な距離感を教えて~!!

という「悩み」を解決するのに、ピッタリな一冊をご紹介します♪

本日は『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン著)を取り上げます。

- 「脳とスマホ」のミスマッチがわかる

- 「ドーパミン」の役割もわかる

- 「スマホの魔力」を明らかにできる

- 「デジタル・デトックス」がしたくなる

- 「子供」への悪影響が学べる!!

著者の「アンデシュ・ハンセン」氏は、現役の精神科医であり、インフルエンサーとしても活躍。前作『運動脳』(旧版『一流の頭脳』)は、母国スウェーデンのみならず世界的ベストセラーとなっています。

精神科医である著者が「脳の進化」に基づき、スマホとの関係を明らかにしてくれます。

まずはこの本の「ひとこと要約」。

脳とスマホのミスマッチを知り、影響をデトックス。

それでは本編に行ってみよう!!

40代で約25キロのダイエットに成功!!

Amazonセラーを約10年間。

簿記2級+基本情報技術者。

読書を元に「脳の筋トレ」も奮闘中♪

まずは「脳の進化」を知ろう!!

今週はスマホのスクリーンタイムが1日3時間を超えていました・・・

僕も少しSNSをチェックするつもりが、いつの間にか30分をオーバーしていて後悔しっぱなしです・・・

でも大丈夫!!

本書では、脳の進化を紐解くことで、スマホと脳とのミスマッチを明らかにし、人を魅了する「スマホ」との距離感を見直すきっかけを与えてくれます。

いにしえの「生存戦略」

ここ数十年で急速なライフスタイルの変化があり、特にスマホが普及してからはわずか10数年しか経っておらず、人類の歴史の約95%を「狩猟採集民」として暮らしてきた「ヒトの脳」は、このデジタル社会に適応できていません。

「脳」はデジタル社会に適応できていない

茶色の熊がアラスカの雪景色で生存するためにシロクマ化した作用を「選択圧」と呼びますが、

-S-1024x559.jpg)

-S-1024x559.jpg)

人類はライオンなどの餌食とならないために「ストレス反応」を発達させ、また飢えから身を守るために「カロリー欲求」を高めました。

脳はいまだ「サバンナ」で暮らしている

現代との「ミスマッチ」

食料が乏しい環境では、生き延びるのに役に立つ「カロリー欲求」は、スーパーやコンビニなどが乱立している現代では、肥満や糖尿病を増加させました。

甘いスイーツやおいしそうな料理を見ると、脳内では「ドーパミン」という物質が分泌され、人を行動へと導きます。

あとで詳しく触れますが、厄介なことに「スマホ」の存在自体が、同じように「ドーパミン」を分泌させてしまうのです!!

一方、肉食獣などの脅威に対応するために「ストレス反応」は発達しましたが、1回のミスが生死を分けるため、常にスタンバイしています。

そのため、ストレスのシステムは敏感で、インスタのハートマークがつかないくらいでも反応してしまいます。

脳は「かもしれない」が好き!!

ストレスは目前の脅威への反応ですが、「ストレスシステム」は、不安(=起きる「かもしれない」脅威)にも反応します。

不安=起きる「かもしれない」脅威

↓

「ネガティブ感情」も人類の「生存戦略」

また脳の報酬システムでは「ドーパミン」が重要な働きを担い、人をやる気にさせます。

しかし、ドーパミンからは「実感」は得られず、食べ物・お金・異性・新しい経験などを、得られる「かもしれない」という「期待感」を抱かせるのが役目です。

期待=得られる「かもしれない」報酬

↓

期待&不安(=かもしれない)が脳は好き

つぎの章では、その「ドーパミン」にスポットを当て、本題となる「スマホの魔力」について考えていきます。

「ドーパミン」とスマホの魔力

この章では、ドーパミンとスマホとの関係性を知ることで、IT企業がスマホに宿した「魔力」について明らかにしていきます。

ドーパミンの役割

前章でも軽く触れたように、ドーパミンは「期待感」をもたらしますが、その目的は「集中する対象を選択させるため」にあります。

たとえばドーパミンは、甘いケーキを口に入れている最中ではなく、その前の「見たり、匂いを嗅いだり」しているときに分泌されます。

-S.jpg)

-S.jpg)

甘党の人ほど、こういう画像を見ると「脳汁」がたくさん出ちゃんです。(・・・ダイエット中の人はゴメンナサイ!!)

許せん・・・怒怒ドドド!!!

目前のケーキを手に取りたくなるのと同様に、「新しい環境」や「新しい情報」は、太古の人類にとっては「生存」に関わる重要ごとだったため、ドーパミン(=脳の報酬システム)が反応するように進化をしました。

ドーパミンの役割は人を行動させること

またドーパミンは「未知への期待感」でできているため、確実にもらえるものより、2回に1回もらえるほうが、ドーパミン量が増えるということが実験でわかっています。

「不確かな結果」を脳は愛する

これを恋愛に悪用する人もいますが、数十万年かけて進化した「報酬システム」を特に利用しているのが、ギャンブルであったり、この10数年で世界を席巻した「スマホやSNS」になります。

スマホが脳をハッキング

報酬系は「かもしれない」が好きなため、SNSやメールの本文を見ている時よりも、着信音を聞いた時のほうがドーパミンの量が増えます。

太古の「生存戦略」でスマホが見たくなる

しかも、SNSやアプリの開発者は「人の注目」を集めるのが仕事なので、行動科学や脳科学の専門家を雇い、「いいね」や「ハートマーク」がつくタイミングを意図的にズラすことで「脳の報酬系」の最大化を狙っています。

SNSの開発者は、人間の報酬システムを詳しく研究し、脳が不確かな結果を偏愛していることや、どのくらいの頻度が効果的なのかを、ちゃんとわかっている。

『スマホ脳』-新潮新書-アンデシュ・ハンセン

まさに「ドーパミン発生装置」として「スマホ」は進化していったわけですね。

ついスマホをチェックしちゃうのは、そういうカラクリがあったんだ・・・

「スマホの魔力」からの影響

手のひらサイズのパソコンを気軽に持ち歩けるようになると、「マルチタスク」で、何かをしながらスマホをチェックする機会も増えますが、脳は一つのことにしか集中できないようにできています。

脳が「集中できる対象はひとつ」だけ

マルチタスクの最中は、その都度「切替時間」が必要なため、作業効率が著しく低下します。

それでも「有意義な時間を過ごせたな」と勘違いしがちなのは、マルチタスクをすると脳がドーパミンを放出するからです。

マルチタスクでドーパミン(報酬)

なぜならサバイバル生活を送っていた人類にとっては、気が散ったほうが生存の可能性が高まったからです。

本書では、人は1日2600回スマホに触り、10分に1度スマホを手に取っていると言及していて、「ドーパミン発生装置」と化したスマホは、サイレントモードでポケットに入れているだけでも「気が散る存在」にまで成長しました。

またスマホの使用過多とストレスには相関関係が見られ、「時間が奪われる」ことで、運動や人付き合い、睡眠時間も削られていきます。

「スマホの影響力」って、思っていたよりも凄いんですね。

僕もビックリです!! 本書を読んで、スマホとの距離感を考え直さないといけないと真剣に思いました。

「デジタル・デトックス」とは?

この章では、スマホの影響力を知った上で、僕たちにできることとして、「デジタル・デトックス」を考えていきます。

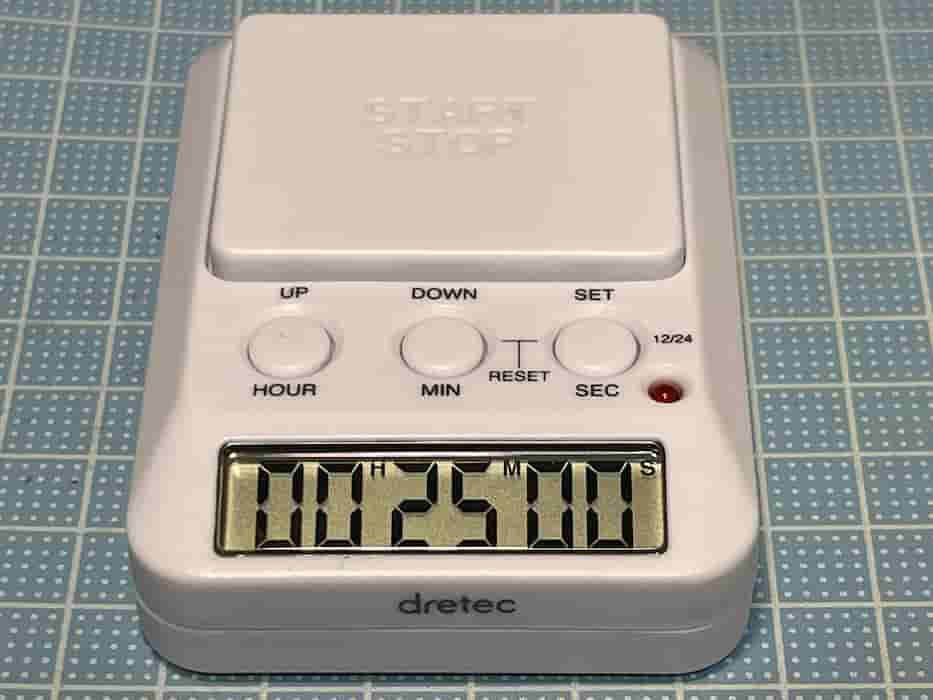

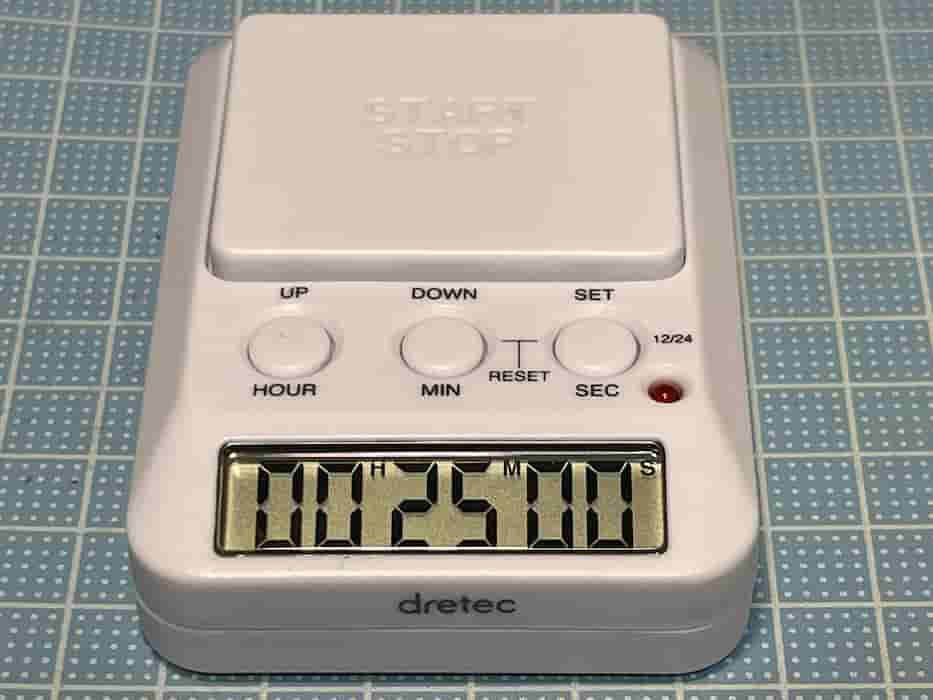

スクリーンタイムの把握

まずは使用時間を把握することが大切!!

なぜなら、著者のアンデシュ・ハンセン氏が本書を執筆するきっかけになったのが、自身のスクリーンタイムにショックを受けたからです。

実はこの本を書いたのには個人的な理由がある。1年前、自分が毎日スマホに3時間近く費やしていることに気づいてショックを受けたのだ。3時間もだなんて!

『スマホ脳』-新潮新書-アンデシュ・ハンセン

僕も平均3時間のスクリーンタイムを費やしていて、ギョッとしました。まずは「時間の浪費」をしっかりと認識することが大事。

iPhoneなら「設定→スクリーンタイム」で簡単に調べられますし、「すべてのアプリとWebサイトのアクティビティを確認する」をさらにタップすると、各アプリの使用時間、持ち上げ回数、通知の回数まで確認できます。

また目覚まし時計や腕時計など、スマホ以外で代替できるものは、スマホを何気なく手に取る回数を減らせるため、切り替えてしまいます。

僕は集中するために「ストップウォッチ機能」をよく使っていたので、これを機に代替品を購入しました♪

使用を適切に「制限」する

毎日1~2時間、強制的にオフにする時間帯を作ったり、プッシュ通知をオフにするのも手です。

仕事中は隣の部屋や目に触れない場所に隠したり、人と会うときはお互いの視界に入るテーブルに置かないなど、本書を読むことで「物理的にも距離を置く」重要性もわかってきます。

またスマホのブルーライトが睡眠に必要なメラトニンの分泌を抑えるだけでなく、食欲を増進させるグレリンを増やすので、就寝1時間前には見るのを止めるのも大切です!!

眠りにつく前にスマホやタブレット端末を使うと、ブルーライトが脳を目覚めさせ、メラトニンの分泌を抑えるだけでなく、分泌を2~3時間遅らせる。つまりブルーライトがあなたの体内時計を2~3時間巻き戻すのだ。

『スマホ脳』-新潮新書-アンデシュ・ハンセン

運動脳(=運動する脳)

「スマホ脳」に対抗する最も善い改善策は「運動脳」を育てることです。

運動は進化上のライフハック

狩猟採集民として数百万年かけて進化した「われわれの脳」は、身体を動かすことで能力を発揮します。

運動によって、脳の衝動を抑え、ストレス耐性がつき、記憶力、集中力、脳の実行機能など、さまざまな脳力が高まり、デジタル社会を生き抜く助けになります。

優れた研究を100件弱選び出し、それでわかったのは――なんと、あらゆる種類の運動が知能によい効果を与えるということだ。散歩、ヨガ、ランニング、筋トレ――どれも効果があった。

『スマホ脳』-新潮新書-アンデシュ・ハンセン

「こども」をスマホから守る!!

フェイスブックの「いいね」機能を開発したローゼンスタインは、保護者がこどものスマホ使用を制限するためのアプリまでインストールして、「自分」のフェイスブックの利用を制限しています。

またスティーブ・ジョブズの10代のこどもは、iPadの使用を厳しく制限されていたと言われています。

IT企業トップはこどもにスマホを与えない

こどものスマホ使用に特に注意が必要な理由は、スマホがあまりにも魅力的なだけでなく、脳の発達過程にも起因しています。

脳の「報酬を求める領域」と「衝動にブレーキをかける領域」は、アニメなどの「天使と悪魔」のように衝突をしてしまうことがありますが、

この画像の悪魔にあたる「ドーパミン系」はティーンエイジャーの頃が一番活発で10年で約1割減ると言われているのに対し、天使にあたる「自制心の領域(=前頭葉)」が成熟するのは25~30歳と言われています。

脳の発達にタイムラグがある以上、子供は単に「大人を小さくしただけの存在ではない」ということです。

これまで見てきたように、大人をも魅了する「スマホの魔力」や「脳の発達のアンバランス」も考えると、こどものスマホ使用に無頓着でいることは、スマホ依存に対するリスクが高すぎると、本書でも警鐘を鳴らしています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本書を読むと、スマホの影響力を知るだけでなく、脳の仕組みも同時にわかり、知的好奇心も大いに刺激してくれます。他にも、

- HPA系による「闘争か逃走か」の話

- 扁桃体による「火災報知器の原則」

- 「リンク」による集中力の低下

- SNSと「悪い噂」が好きな脳

- 「セロトニン」とボス猿の関係

- タクシー運転手と「脳の可塑性」

などなど、気になる話題が盛りだくさん!!

最後は再び「ひとこと要約」で締めくくります。

脳とスマホのミスマッチを知り、影響をデトックス。

ドーパミンによる「期待感」でスマホを持たされていないか、冷静に自分の内面を観察することが大切ですよ!!

「あなたの成長は加速する」

おしまい!!

コメント