50倍の知的生産性を手に入れる読書術

社会人の平均読書量は月に3冊弱と言われていますが、もし仮に「1日に5~10冊」もの読書ができたら良いなと思いませんか?

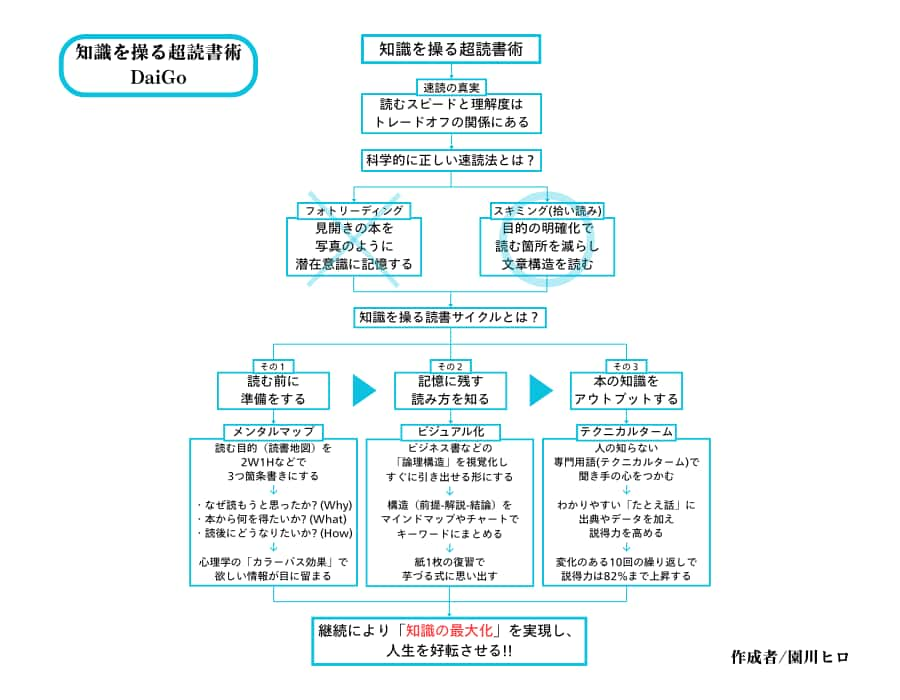

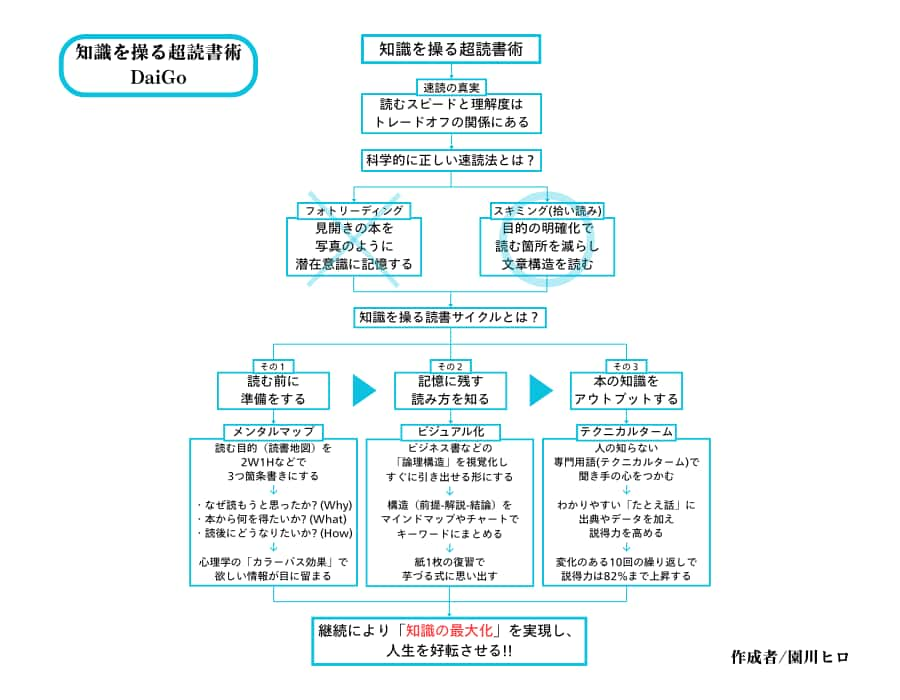

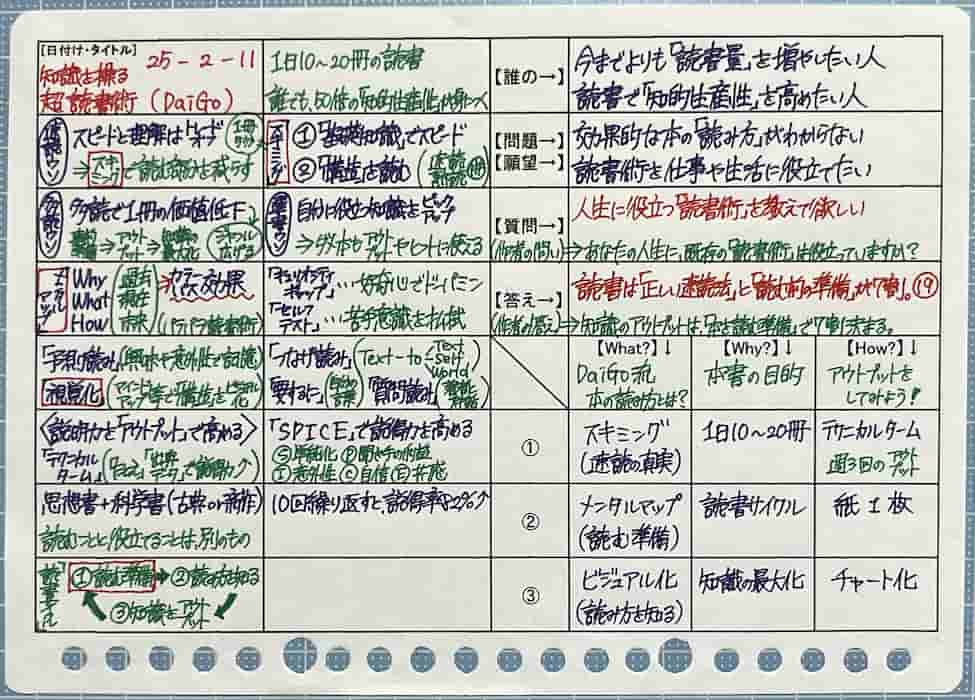

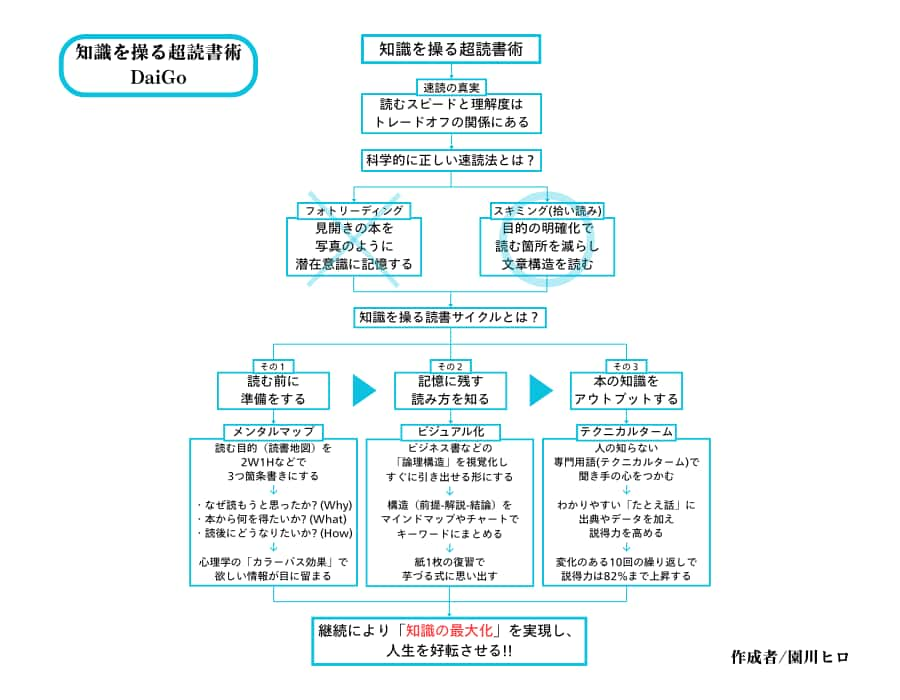

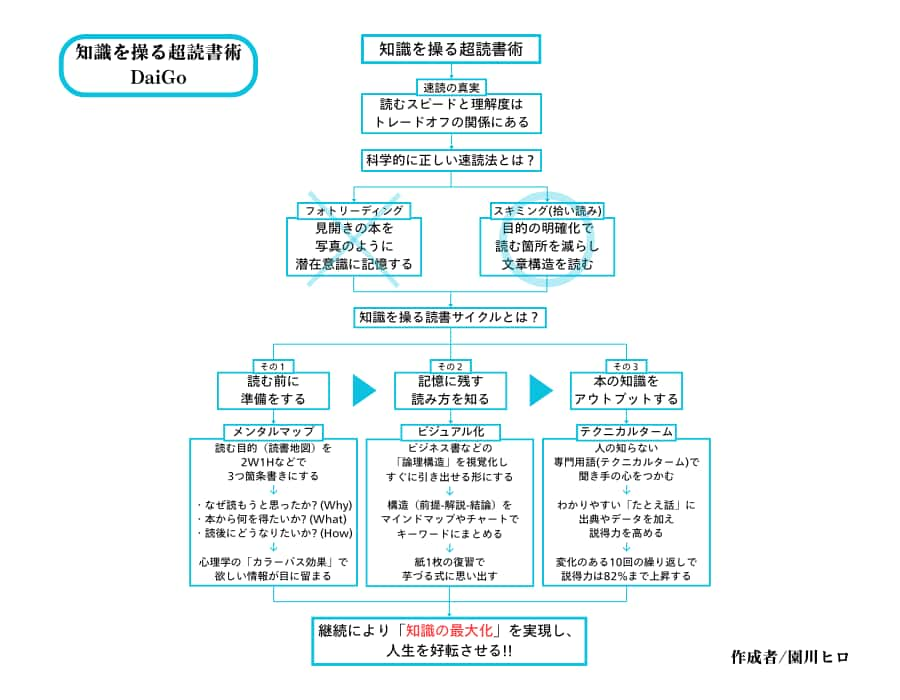

『知識を操る超読書術』では、1日に10~20冊の本を読むというDaiGoさんが、科学的な知見に基づき、正しい速読法から本の知識をアウトプットへと繋げる読書術を伝授してくれます。

- 単純に読書量を増やしたい

- 本への苦手意識を克服したい

- 読んでもすぐに忘れてしまう

- 集中力を継続する読書法が知りたい

- 読書を仕事や生活に役立てたい

著者の「DaiGo」氏はメンタリストとして有名になりましたが、心理学や脳科学など、その知識を根底から支えたのが圧倒的な読書量だと言われています。

本書の読書スタイルを私も取り込んだ結果、「メンタルマップ」などのテクニックによって、漫然とした「記憶に残らない読書習慣」を終わらせてくれた思い出深い1冊になっています。

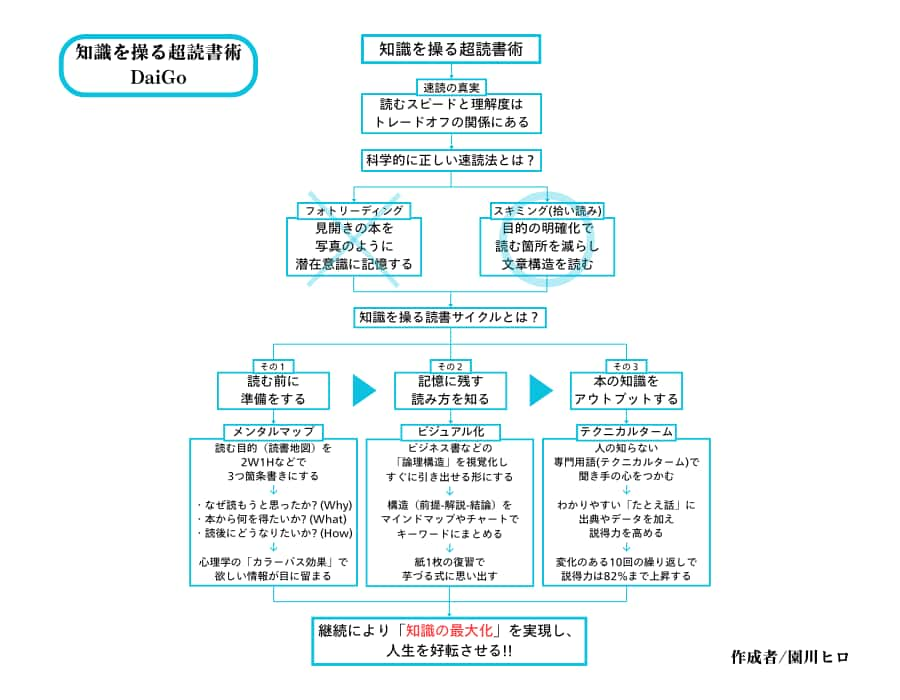

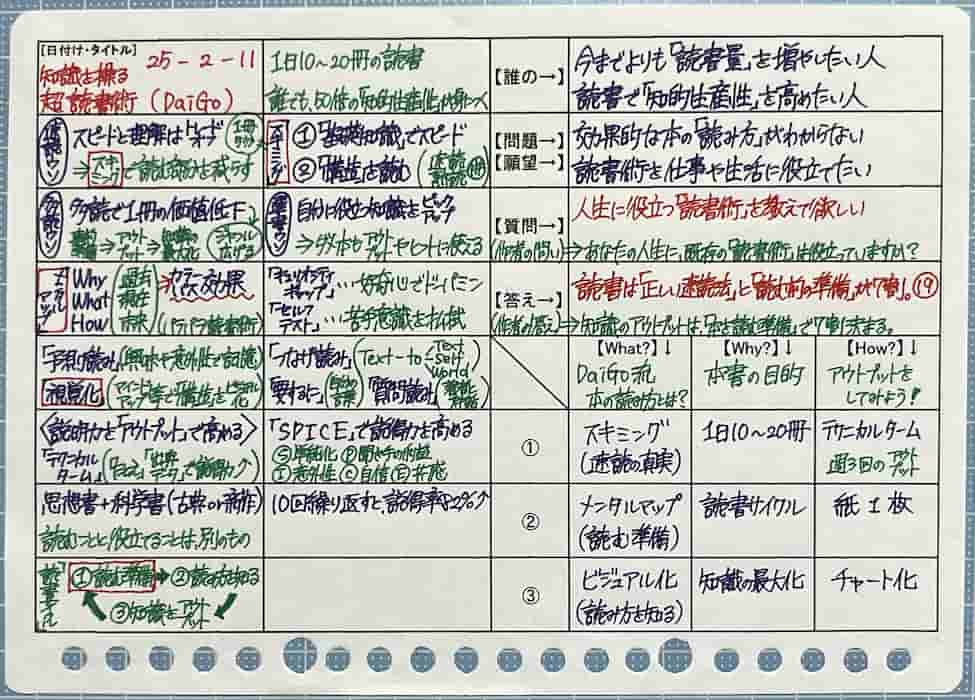

また本書が掲げる読み方の1つである「ビジュアル化」を追求した結果、次のような「要約チャート」も難なく作れるようになり、今では書評ブログも始めてしまいました。

様々なテクニックが紹介されているため、その全てを紹介しきれませんが、ギュギュッと濃縮して皆様にお届けします。

まずはこの本の「ひとこと要約」。

読書は「正しい速読法」と

「読む前の準備」が7割。

それでは本編に行ってみよう!!

40代で約25キロのダイエットに成功!!

Amazonセラーを約10年間。

簿記2級+基本情報技術者。

読書を元に「脳の筋トレ」も奮闘中♪

本書の目的(知識の最大化)

本書ではメンタリストとしても活躍し、1日に10~20冊の本を読むという著者から、科学的に正しい読書法が学べます。

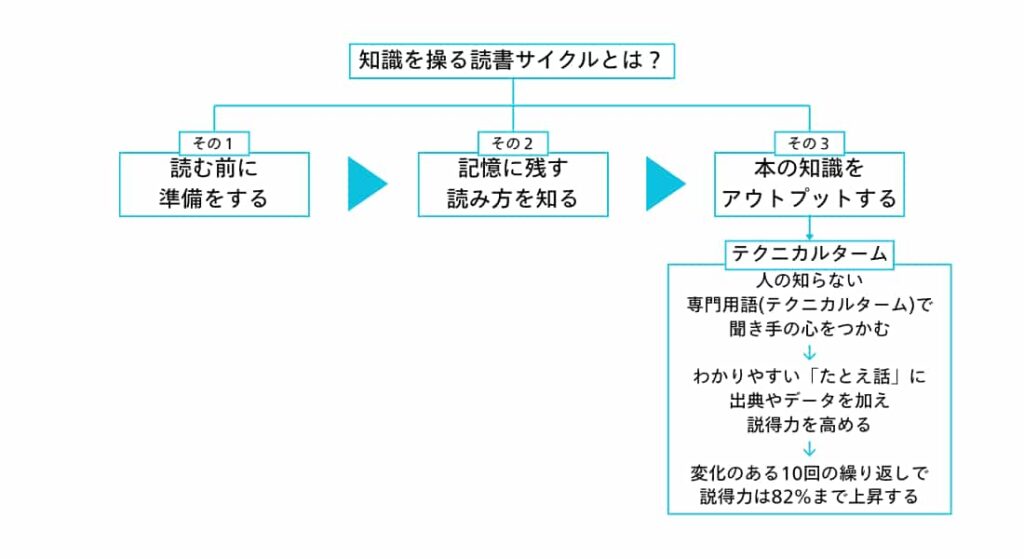

- 本を読む準備をする

- 本の読み方を知る

- 本から得た知識をアウトプットする

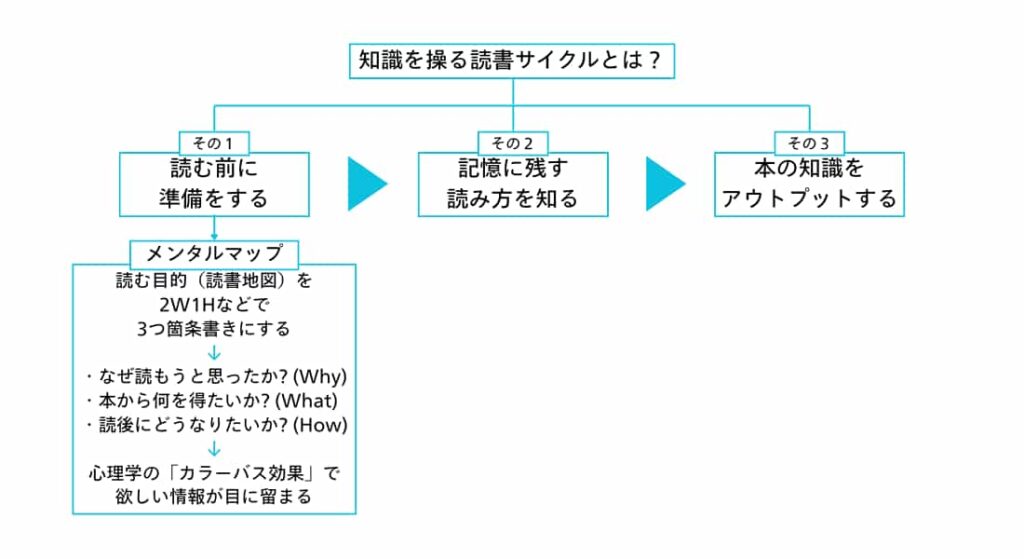

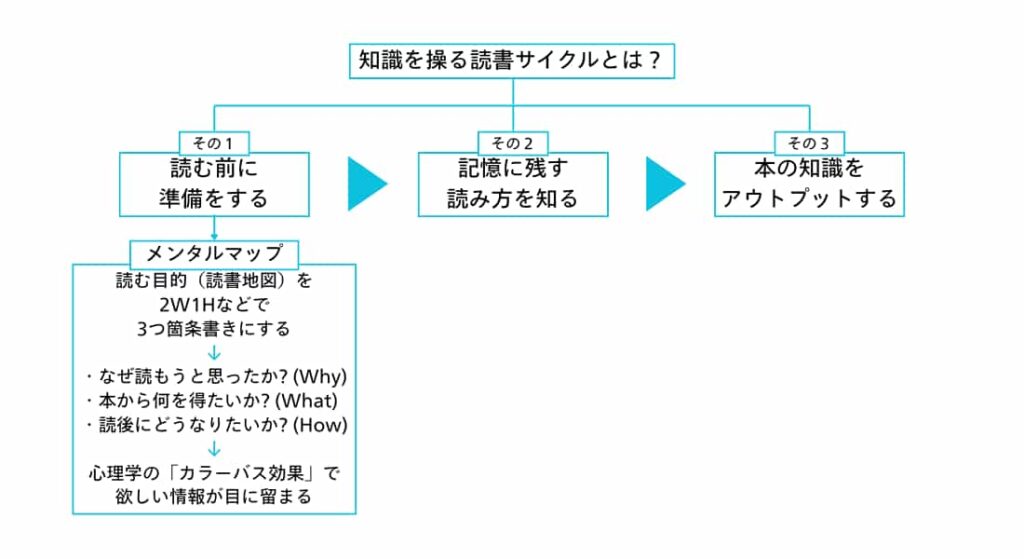

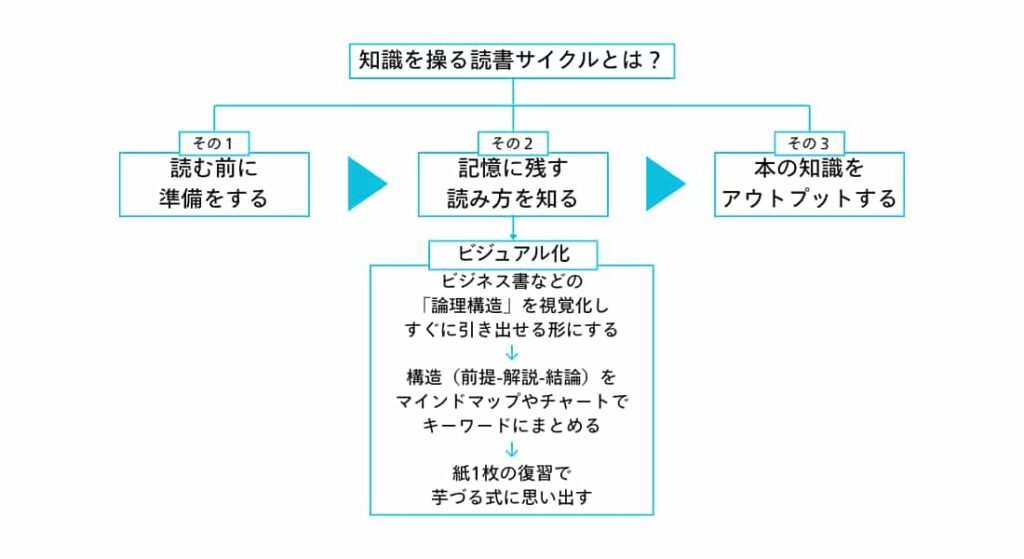

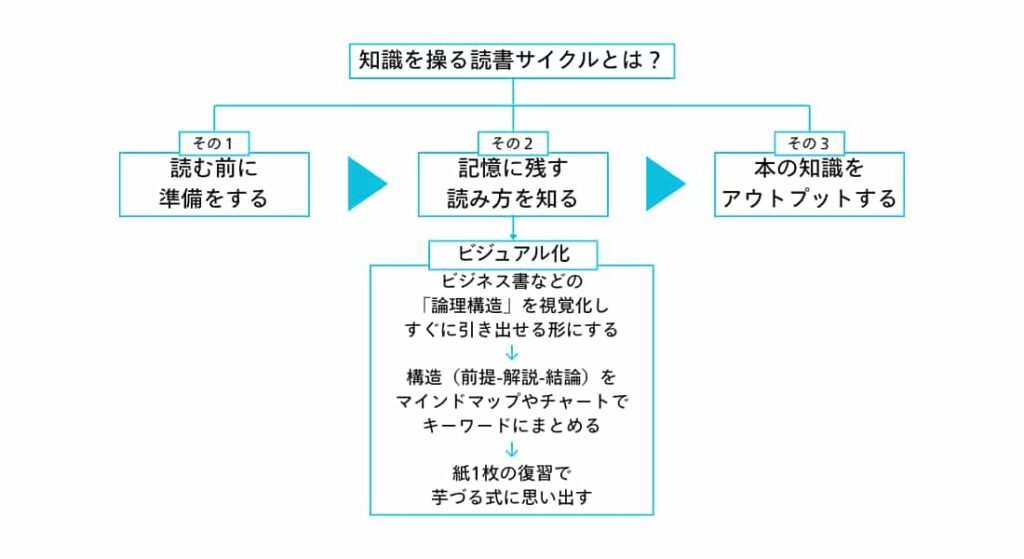

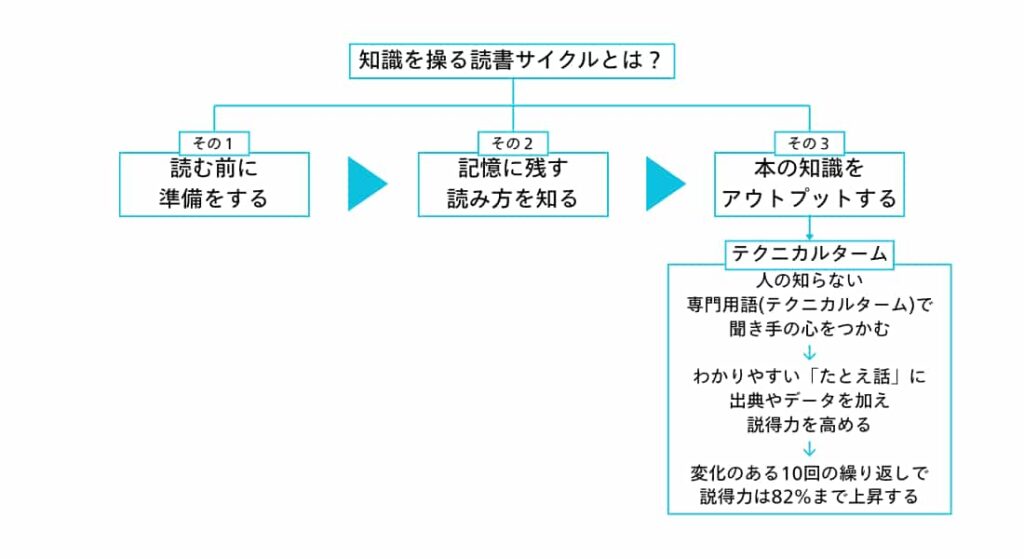

この3つの読書サイクルを回し、本の知識を行動に移すことで「知識の最大化」を実現し、読書によって人生を好転させることが本書の目的です。

当然、勉強もできません。成績は学年227人中、224位。長時間、机に向かっている奇跡のような1日があったとしても、実際には集中していないので、何も覚えていないに等しいときもありました。

『自分を操る超集中力』かんき出版-DaiGo

もともと劣等生だったという著者が、読書によっていかにして成功を収めたのかの片鱗が、本書を読むと垣間見えてきますよ。

DaiGo流の本の読み方とは?

まずは前提として、誰もが気になる「速読の真実」を明らかにしてから、著者が掲げる「3つの読書サイクル」へと順番に進んでいきます。

速読の真実(→スキミング)

1日10~20冊の読書量と聞くと、DaiGoさんにしかできない何か特別なスキルがあるのではないかと疑ってしまいますが、そんなものはないのだそうです。

最先端の研究でも速読は否定されており、「本の理解度と読むスピードはトレードオフの関係にある」ということが知られています。

理解度とスピードはトレードオフの関係

毎日10~20冊の読書と辻褄が合わないじゃないか?と思うかもしれませんが、実は誰でも後天的に獲得できるテクニックがあり、それが著者が実践している「スキミング(拾い読み)」という読み方です。

スキミング=読む箇所を減らす

そのひろ

そのひろかみ砕いて言うと「速読が不可能なら、いっそのこと読む部分を減らしてしまえ!!」という作戦です。

これを実践するためには、読書サイクルのその1「読む前の準備」で「読む目的を明確にする」ことが大切です。そうすることで読む箇所を10分の1まで減らせます。

またスキミングを効率的に行うには次の2つのポイントがあり、「基礎知識」で読むスピードを上げ、「文章構造」で重要点を見抜く必要があります。

基礎知識は入門書や読書習慣によって知識の土台を築き、文章構造は後に解説する「ビジュアル化」が理解を助けてくれますよ。

まずは「目的を明確化」した上で、

- 基礎知識(読むスピードが上がる)

- 文章構造(具体例や結論部分を読む)

の2つで効率化が図れる!!

読む前の準備(→メンタルマップ)

ここからは「知識を操る読書サイクル」のその1「読む前の準備」の中から特に重要な「メンタルマップ」で目的を明確化し、スキミングにも役立てていきます。

メンタルマップとは、人生の目標や行動を視覚化するための「地図」を描く手法で、事前に読書の目的を2W1H(Why・What・How)などで、3行に箇条書きにしておきます。

- なぜ読もうと思ったか?(Why)

- 本から何を得たいか?(What)

- 読後にどうなりたいか?(How)

作家で精神科医の樺沢紫苑先生も『読書脳』(サンマーク出版)で、読む前にゴール(目的地)と行く方法(読み方)を決めると、読む速さがアップし、学習効果も高いと述べられています。

目的地に行く場合、行き方を決めてから行動する人がほとんどなのに、読書の場合はなぜか、行き当たりばったり。改札口を通過してから、あるいは電車に乗ってしまってから、行き方を考えたり、行き方を変更したりするのです。

『読書脳』サンマーク出版-樺沢紫苑

自分の目的地がわかっている場合は、そこへの行き方と最短コースを事前に調べてから出発したほうが、早く目的地に到達することができます。

読書の場合も同じです。

「表紙や目次」「まえがき」などから得たい知識を明確にしておくと、スキミングで読む箇所を減らせます。「2W1H」がピンとこない人は「過去・現在・未来」で3つを箇条書きにする方法でもOK。

- 読もうと思ったきっかけは?(過去)

- 目次を見て、得たい知識は?(現在)

- 読んだ後にどうなりたいか?(未来)

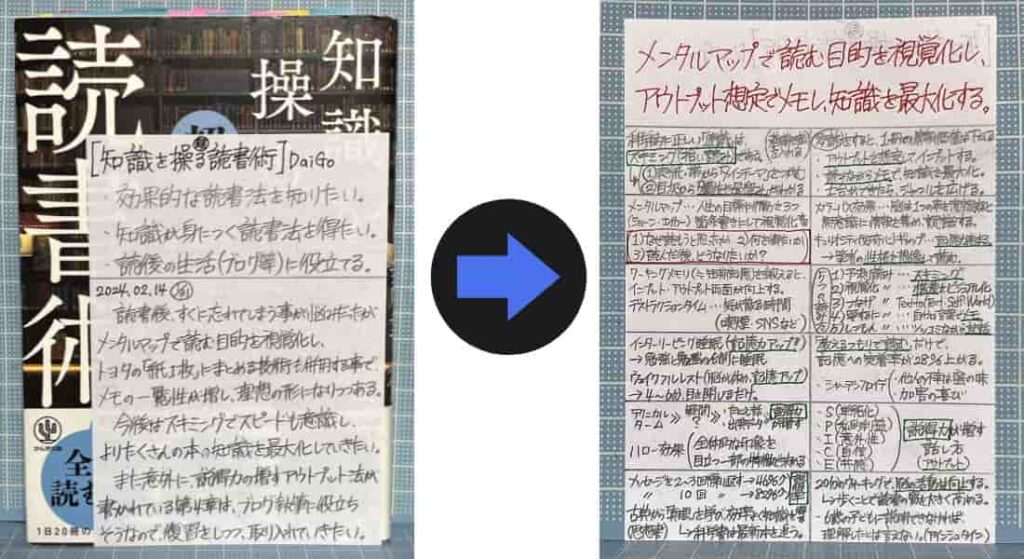

A5用紙を半分にしたメンタルマップは「栞」としてちょうど良い大きさになるので、本にはさんで集中力が途切れそうなときに見返すと、目的がブレずに読み進めることができます。

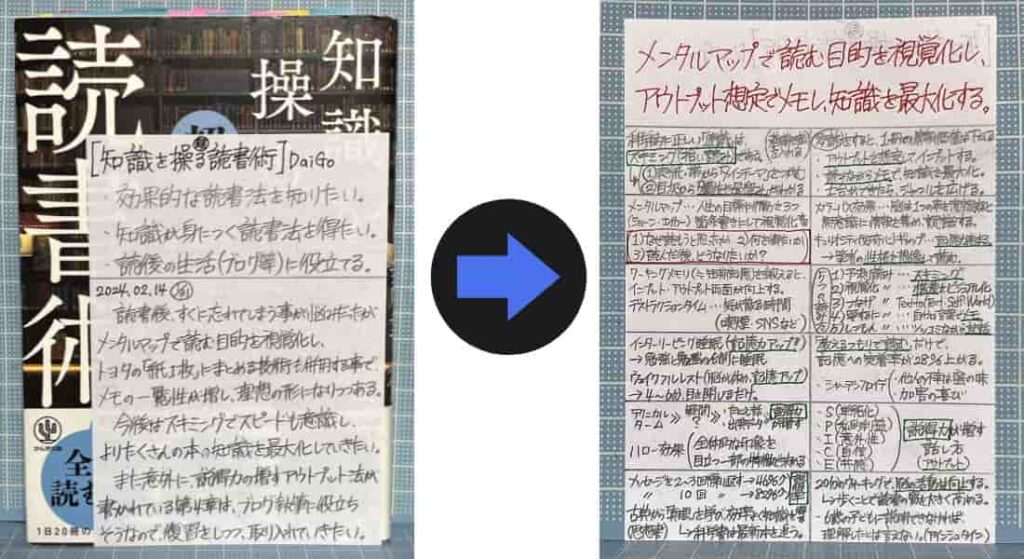

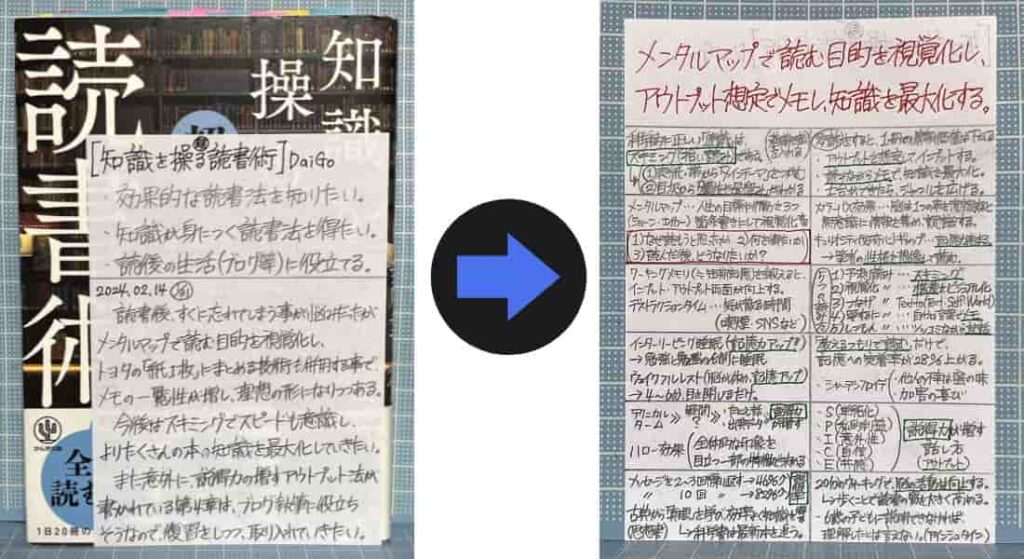

恥ずかしいですが、左が最初に作ったメンタルマップです。裏面は適当にメモ帳として活用。

またメンタルマップには心理学の「カラーバス効果」により、スキミング(拾い読み)でも欲しい情報が目に留まりやすくなる作用が働きます。

本の読み方(→ビジュアル化)

次は「読書サイクル」のその2「記憶に残す本の読み方」の中から「ビジュアル化(視覚化読み)」をピックアップします。

主人公やストーリーのない実用書やビジネス書はすぐに忘れてしまうため、「論理構造」に着目し、文章の流れをビジュアル化することで記憶に残そうという作戦です。

そもそも実用的な文章は「前提→解説→結論」などのように「論理構造」に基づいて書かれているため、次のようにチャートやマインドマップとの相性が良く、非常に覚えやすい形になります。

テクニカルタームなどを中心に「論理構造」をビジュアル化しておくと、復習する場合でも、紙1枚を見るだけで芋づる式に記憶も蘇って便利です。

またビジュアル化を習慣にすると、論理構造に着目して読む癖がつくので、前述したスキミングの効率化も図れますよ。

アウトプットをしてみよう!!

最後は「読書サイクル」のその3で「本の知識をアウトプット」へと繋げていきます。

『読書脳』の樺沢先生によると「1週間に3回アウトプット」すると、情報は「短期記憶(海馬)から長期記憶(側頭葉)」へと移動するようです。

- メモやラインを引く。(運動性記憶)

- 人に話す。人に勧める。

- 気づきや名言をSNSでシェアする。

- 書評やレビューを書く。

アウトプットには上記のような方法もありますので、参考にしつつ、手数を増やしていきましょう!!

「テクニカルターム」をアウトプット

DaiGoさんによると、人の知らないテクニカルターム(専門用語)を中心にアウトプットするとスマートな印象を与え、さらに出典やデータを加えると説得力が高まります。

テクニカルタームに出典やデータを加える

心理学者ウィルソンの実験によると、変化のある10回の繰り返しで説得力は82%まで上昇します。

「紙1枚」にアウトプット

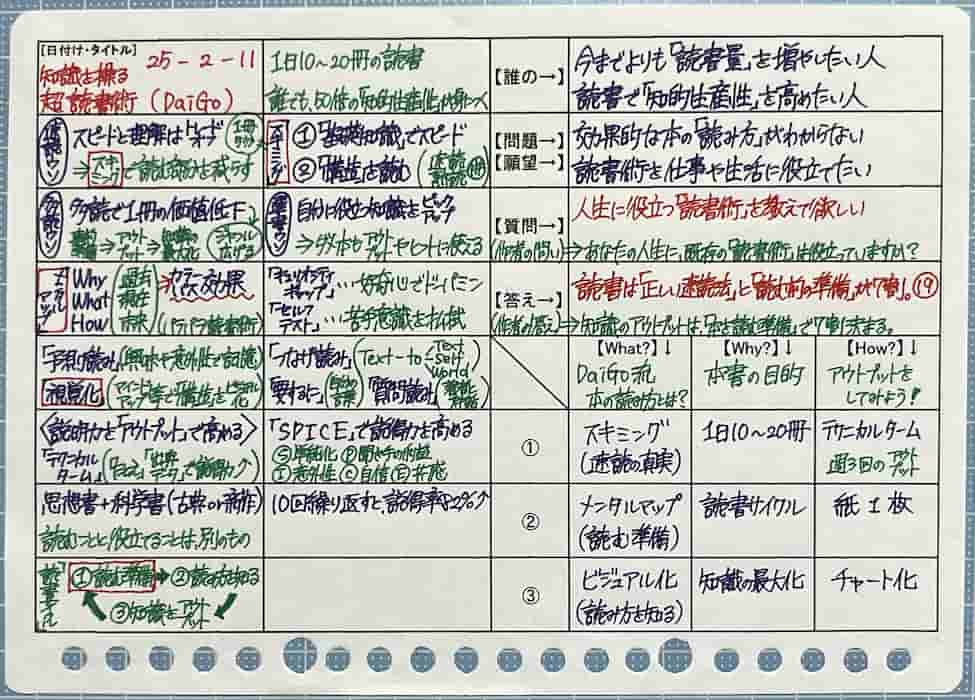

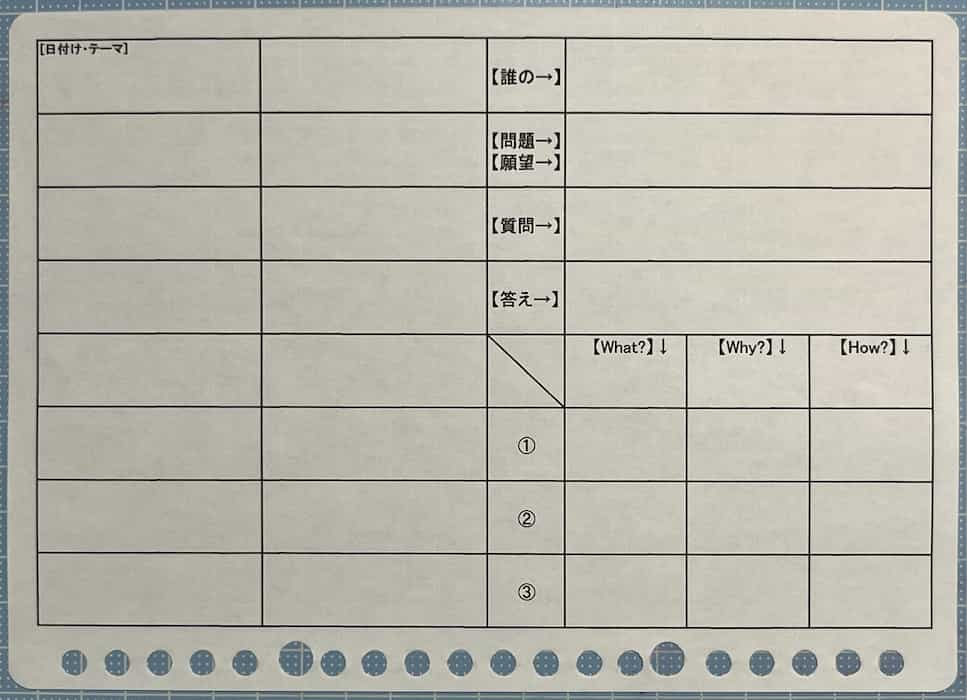

アウトプットする際には、どんな手法でも、紙1枚にまとめておくと、あとで復習する時も、パッと見の視認性が高まって便利です。

ブログ用の読書メモ(浅田すぐる氏考案)

私は上のフォーマット(A5用紙)を読書メモだけでなく、文章の叩き台も兼ねて使っているため、細かく書き込みすぎてますが、テクニカルタームを中心に単語をポンッポンッと枠に入れていくだけでも効果はありますよ。

読書用にはこんなフォーマットもあります。

読書メモから20字程の要約を紙1枚にまとめたり、メンタルマップなどのビジュアル化も紙1枚にアウトプットしておくと、一覧性が記憶や理解力を助け、説明力も高めてくれます。

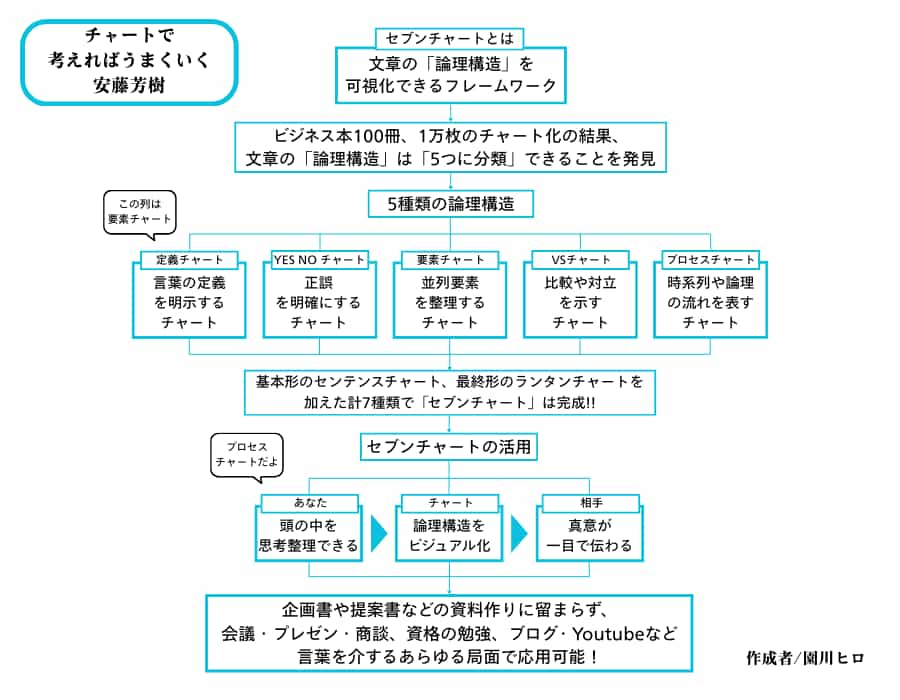

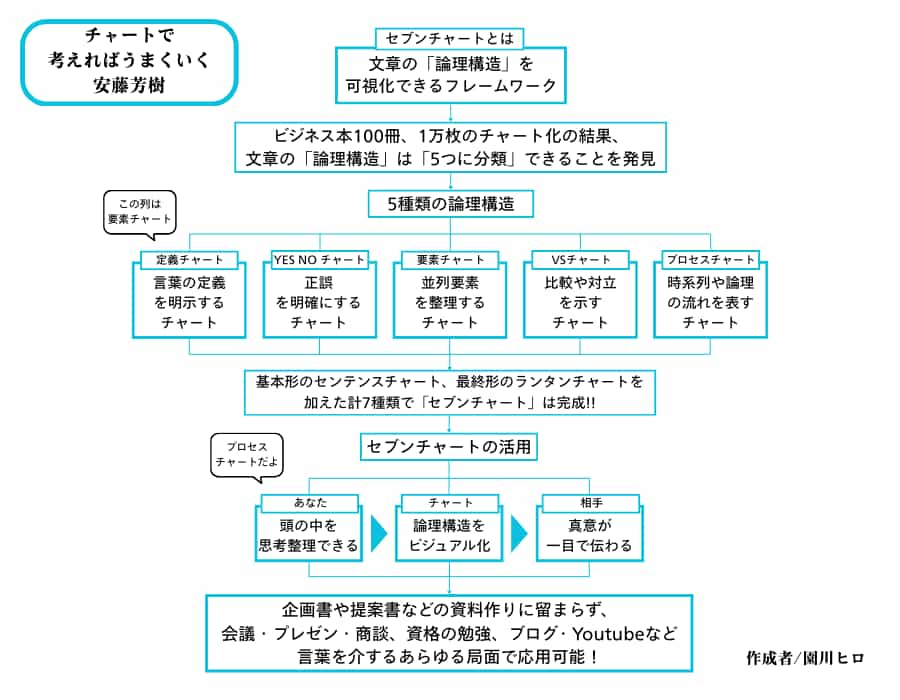

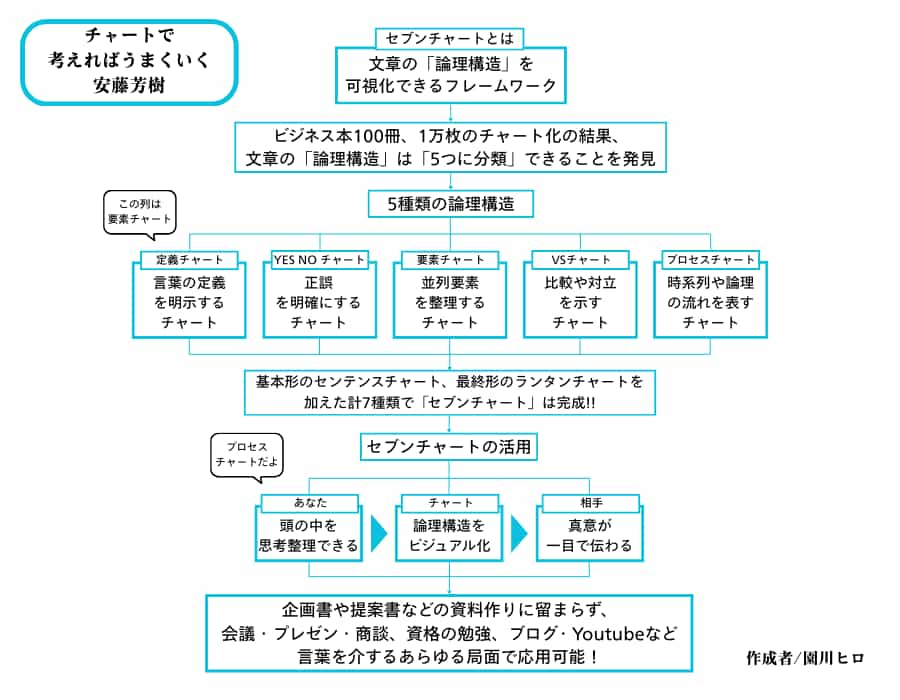

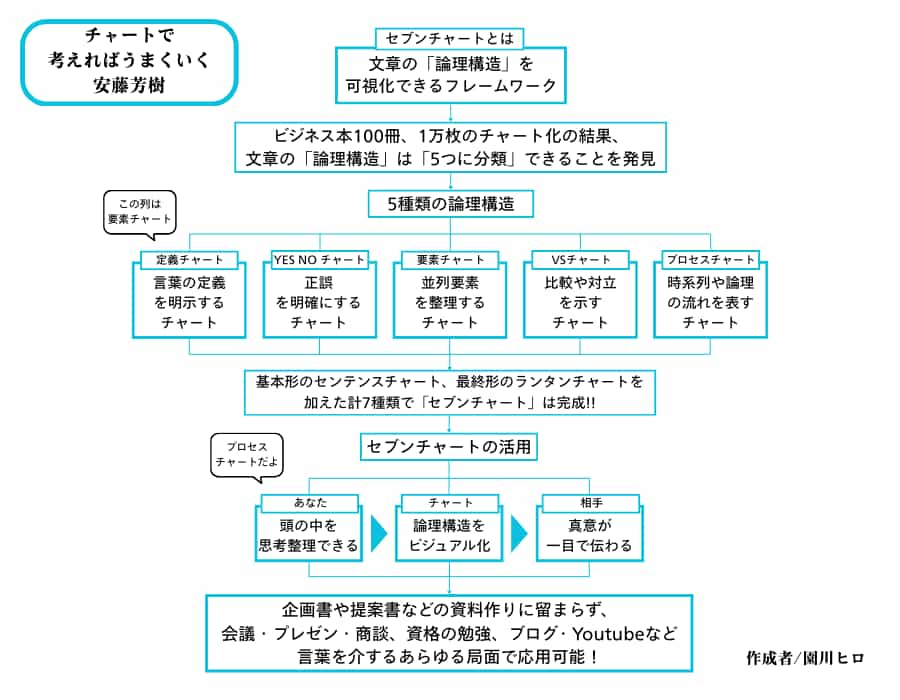

「チャート」でアウトプット

わかりにくい本は「論理構造」をチャートを使って可視化すると抜群に理解しやすくなります。

しかも論理構造を「紙1枚」という制約の中でまとめるためには、本のメインストリームをしっかりと理解しなければならないので、枝葉の部分をバッサリと切り捨てられるようになっていきます。

上のチャートは安藤芳樹氏考案の「セブンチャート」と呼ばれるものですが、ビジネス本の「論理構造」を要約する過程で生まれたチャートのため、読書のアウトプットとの相性は抜群!!

Canvaを使ったチャートの作り方はこちらの記事で解説しています♪

まとめ

読書をアウトプットへとつなげる「読書サイクル」を回して、知識の最大化を目指し、本から得た知見を「行動」へと移していきましょう。

- 本を読む準備をする

- 本の読み方を知る

- 本から得た知識をアウトプットする

最後は再び「ひとこと要約」で締めくくります。

読書は「正しい速読法」と

「読む前の準備」が7割。

読む前の準備(メンタルマップ)で「目的を明確化」しておくと、速く読め、集中力が持続し、学習効果も高まりますよ。

「あなたの成長は加速する」

おしまい!!

コメント