ビジネスパーソンなら、企画書や提案書などを書く頻度もそれなりに高いと思いますが、

- 「自分の意図を正確に伝えられない」

- 「企画書を書く際の勘所がわからない」

- 「そもそも頭の中の思考整理が下手」

など、つまずくポイントも多く、苦手としている人も多いと思います。

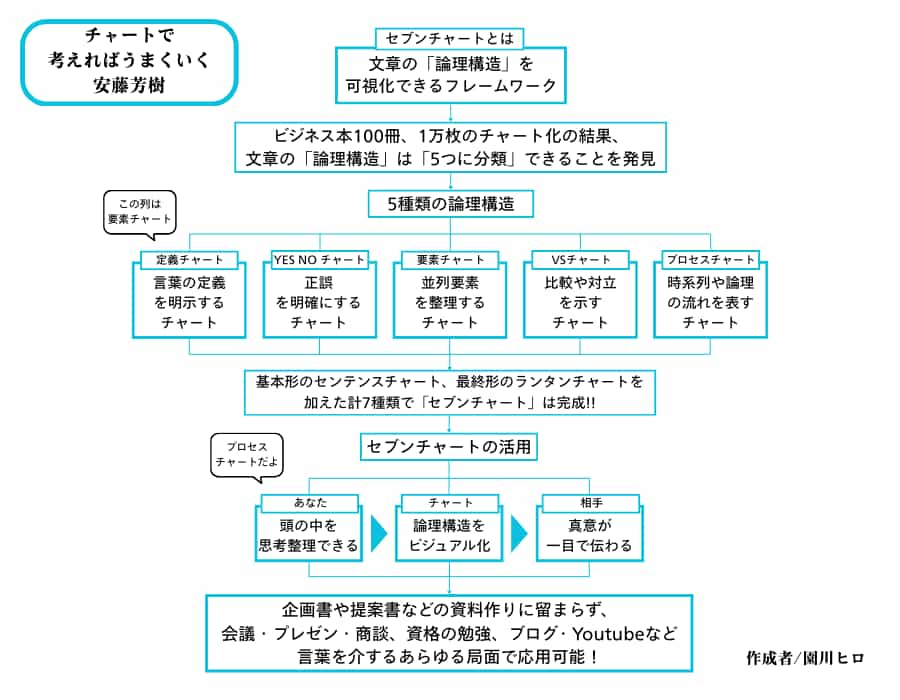

実は同じように悩んでいた自分(園川ヒロ)が「頭の中の思考を、適切に相手に伝えられるフレームワークはないものだろうか?」と書店を巡っていたときに偶然発見したのが『チャートで考えればうまくいく』(安藤芳樹)になります。

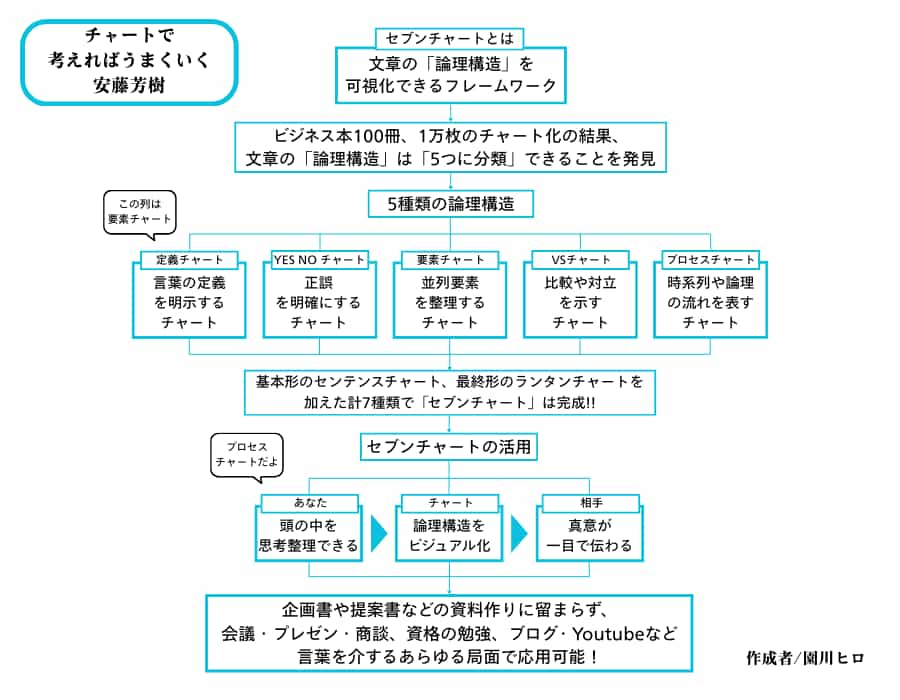

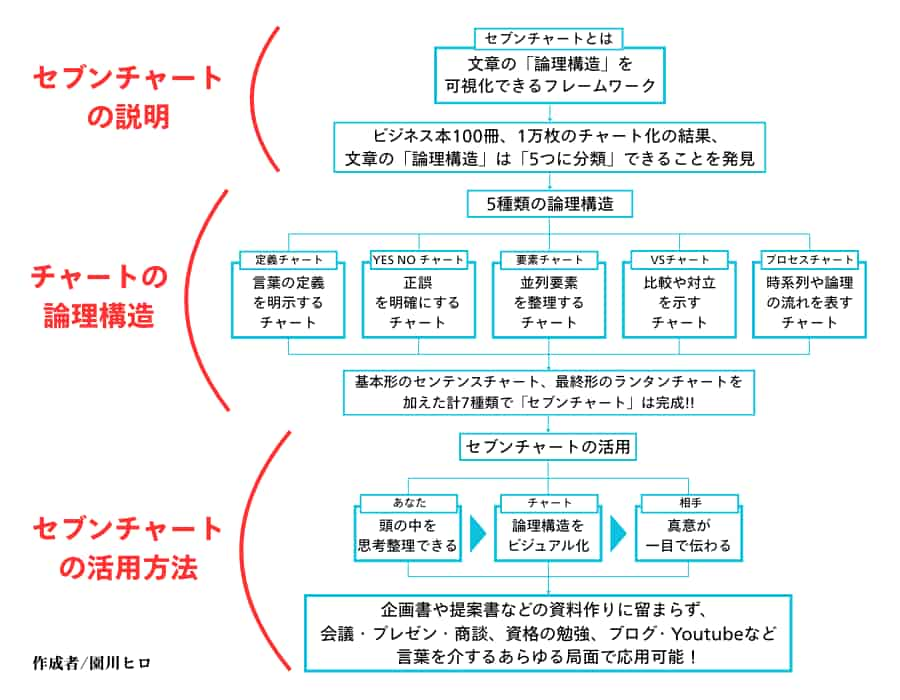

本書を元にして、1枚目に作り上げたチャートが、上の「要約チャート」です。

1枚目にしてはなかなかイケてるでしょ(笑)

自分の思いを的確に相手に伝えるツール、ロジカルシンキングを具現化するツールにようやく巡り会えました。

ということで、本日は『チャートで考えればうまくいく』(安藤芳樹)を取り上げます。

- YESと言わせる資料作りに役立つ

- 理解力が高まる思考整理法が身につく

- チャートで論理構造を可視化できる

- チャート化で説得力を高められる

- セブンチャートの作り方がわかる

まずはこの本の「ひとこと要約」。

セブンチャートで

文章の「論理構造」を可視化する

それでは本編へと行ってみましょう!!

40代で約25キロのダイエットに成功!!

Amazonセラーを約10年間。

簿記2級+基本情報技術者。

読書を元に「脳の筋トレ」も奮闘中♪

本書の目的(チャート化の利点)

『チャートで考えればうまくいく』では著者の安藤芳樹氏が考案・体系化した「セブンチャート」を学び、豊富な練習問題を通して、社会人の「ポータブルスキル」として、生涯使えるビジネスツールを身につけていきます。

「論理構造」を可視化できる

チャート化の一番の利点は、あらゆる文章の論理構造を可視化できる点にあります。(しかも論理のパターンはわずか5種類!!)

言葉や文章で論理構造を示すことももちろん大切ですが、要所要所でチャートを挟むことで、一目瞭然のわかりやすさを提供できるようになります。

チャートが「橋渡し役」になる

企画書や提案書がむずかしいのは、伝える側と伝えられる側に「情報の格差」や「思考の格差」が生じるためです。

どういうことかと言うと、伝える側は企画のためにできるだけ情報を集めるため、まず「情報の格差」が生まれます。

次に説得するために必死に論理を構築しますが、資料作成の言語化の過程で論理を落とし込めず、「思考の格差」が生まれます。(頭ではわかっているのに、うまく伝わらないという状態です。)

そうした伝える側と伝えられる側とのギャップを最小限に留めるためのツールが、文章の論理構造を可視化できる「セブンチャート」になります。

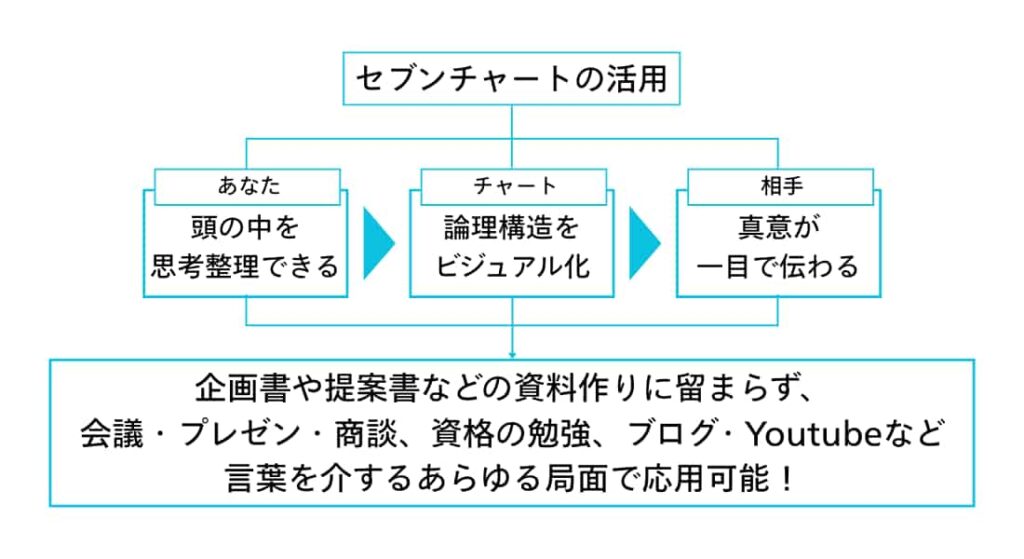

あらゆる場面で応用可能

チャート化は、橋渡し役としての「思考の伝達ツール」だけでなく、自分の頭の中のモヤモヤを整理するのにも効果的です。

そして、チャート化の練習そのものが「ロジカルシンキング」の訓練にもなり、資格試験などの難解な用語も「ビジュアル化」によって理解を助けてくれます。

可視化された論理構造は、ぱっと見の視認性が高いため、そのまま第3者へのアウトプットへも活用できます。

企画書や提案書の資料作りなどのビジネス面だけでなく、資格の勉強、SNSやブログ・Youtubeの草案作りなど、言葉を介して「何かを伝えたい」あらゆる人の役に立ちます。

セブンチャートとは?

著者の「安藤芳樹」氏は、数字のチャート化をとある勉強会で学び、それを応用する形で文章のチャート化に着手しました。

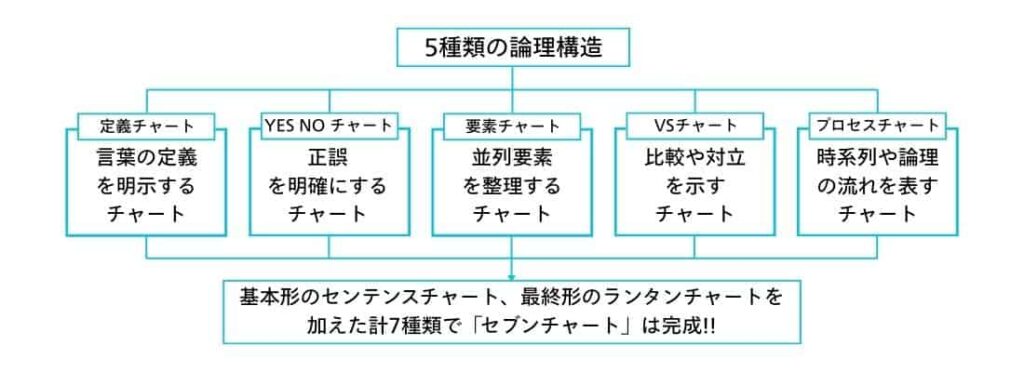

難解なドラッカーの理論もすいすいと理解でき、それならばとビジネス本100冊の「要約チャート」に取り組み、1万シートを作成した結果、文章の論理構造は5つに分類できることに気づき、セブンチャートを体系化していきました。

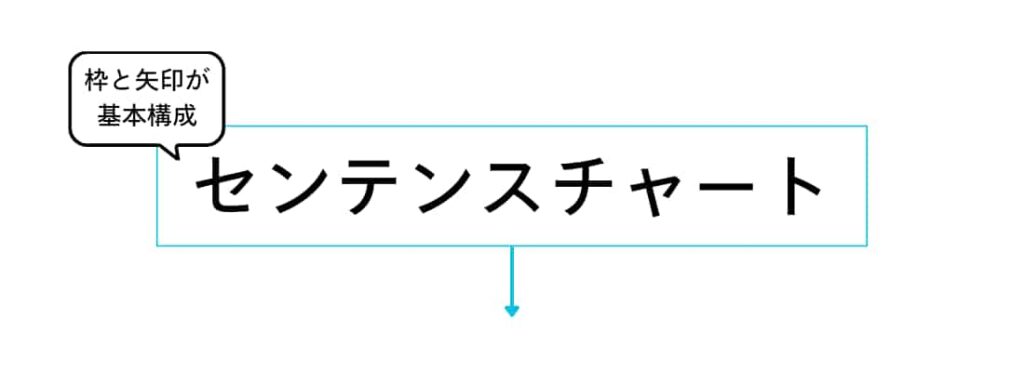

作りがシンプル

セブンチャートの一番のポイントは、次のように「文章を入れる枠」と「矢印」が基本の構成なため、作りが非常にシンプルなことです。

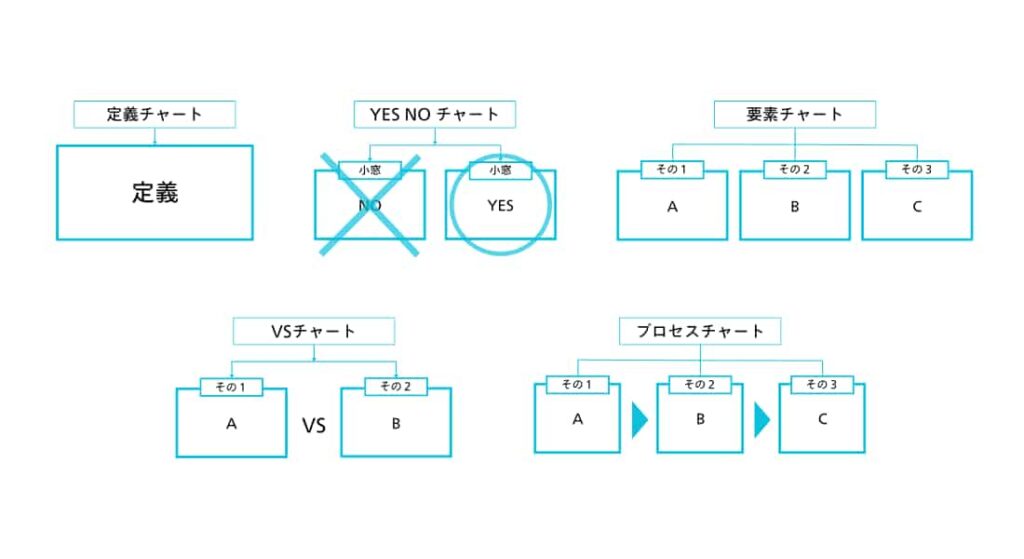

7つのチャートのうち、センテンスチャートとランタンチャートは、チャート同士をつなぐためのパーツや形を示したものに過ぎないため、実質の「論理構造」はわずか5種類になります。

5つの「論理構造」

チャートとして実際に使われる「5つの型」も、以下のような単純な作りで出来ています。

どれも枠に矢印をつなげただけのシンプルな設計に「小窓・◯✕・VS・横向きの三角形」などを論理ごとに加えただけなので、セブンチャートを知らない第三者でも、簡単に理解できるデザインになっています。

どんなに優れたツールでも、使いこなすのに難易度が高いと本末転倒ですが、誰でも直感的に理解できるシンプル設計で、5つの論理構造を表現できるのが特徴です。

3つの「ルール」

これから実際にチャートを作っていきますが、余計な装飾に時間を取られないよう、チャート作成時の基本ルールもとてもシンプルです。

- モノクロのみ(多くても2色まで)

- 書体も1つのみ(ゴシック体を推奨)

- 直線のみ(曲線や飾りケイは使わない)

ビジネスシーンでは、明朝体かゴシック体が基本で、明朝体は情緒的、ゴシック体は機能的な側面があるため、論理構造を可視化するセブンチャートではその性質に合わせて「ゴシック体」が推奨されています。

セブンチャートを作ってみよう!!

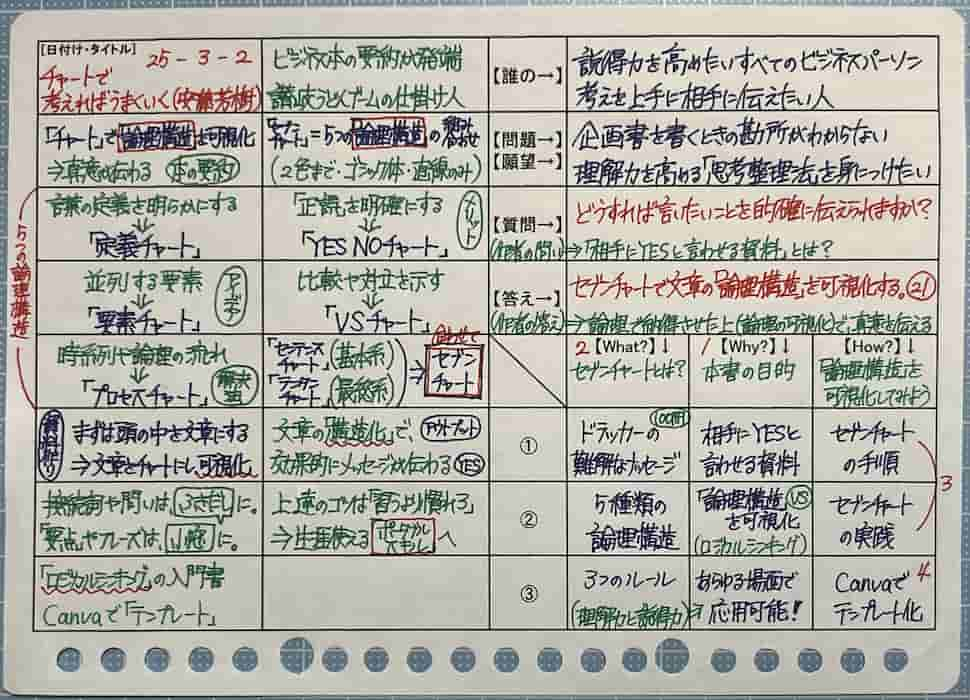

本書ではいくつもの練習問題を通して、それぞれのチャートの使い方やチャートへの変換の仕方を、ゆっくり確実に学んでいけますが、ここでは著者の安藤氏の方法を踏襲しつつも、少しだけ独自のエッセンスを加えて、セブンチャートを作っていきます。

セブンチャートの作成手順

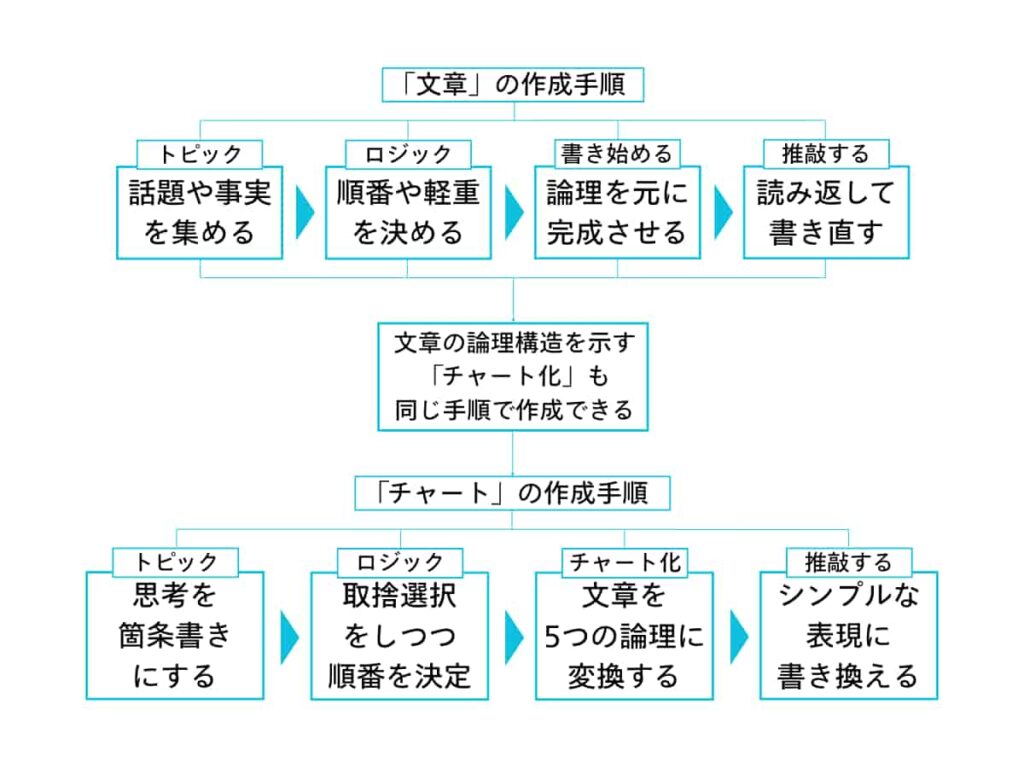

セブンチャートは「文章」の論理構造を示すものなので、実は「文章」の作成手順と同じステップで作っていけます。

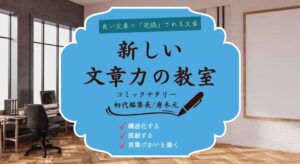

自分も普段から愛用しているロングセラーの『新しい文章力の教室』(唐木元)を参考に、次のように作成手順をまとめてみました。

俯瞰できるように1枚のシートに、目的に沿った話題を箇条書きで列挙します。

シートを眺めながら思考整理し、書く順番と軽重(重要度)をメモし、不要な話題はここでバッサリと切り捨てます。

ステップ2で論理構造の検討はついているので、順番通りにチャートに変換し、「5つの論理」に当てはめていきます。

最後は推敲して、シンプルでわかりやすい表現に書き換えれば完成です!!

セブンチャートを作ってみた

種明かしをすると、冒頭に掲げた本書の要約チャートも「文章の作成手順」に則って、3つのパートを「順番通り」に組み合わせたチャートに過ぎません。

このようにチャートにすると、一目瞭然のわかりやすさが簡単に手に入るので、最終チェックの「推敲」によって、よりシンプルな表現を選択できれば、アウトプットの品質が高まります。

Canvaで「テンプレート化」する

本書の購入者特典ではテンプレート集がもらえますが、ここまで説明した通り、作りが単純なので「Word」「Excel」「PowerPoint」などでも自作できます。

自分はオンライン上で無料でデザインが作れる「Canva」に慣れ親しんでいるので、ここでは「Canva」を使って、基本の「センテンスチャート」を作るまでをご紹介します。

そのひろ

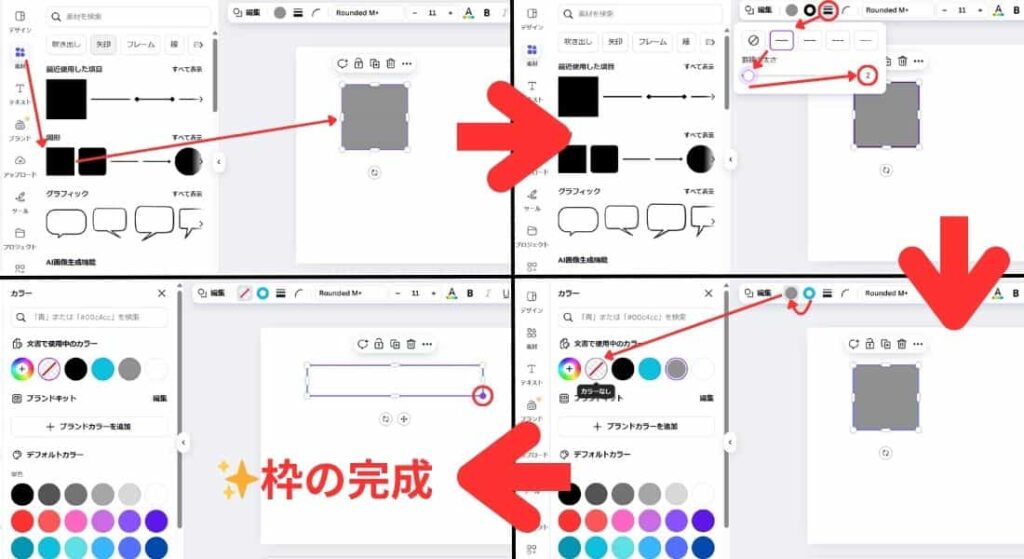

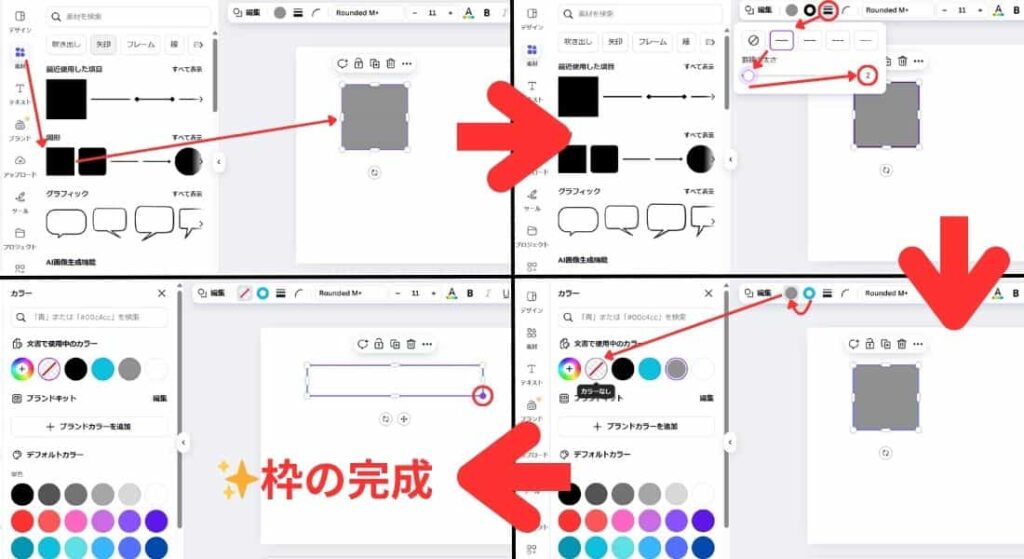

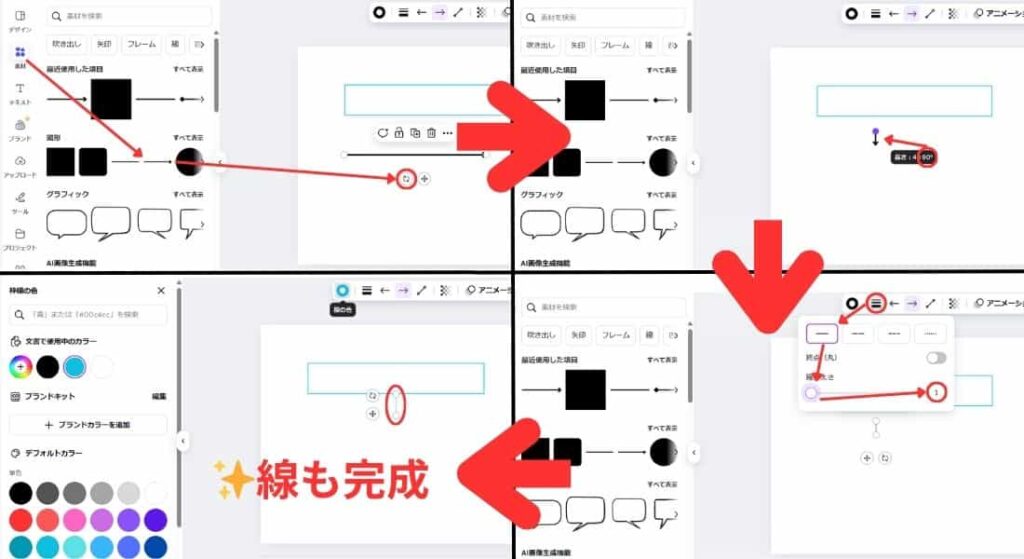

そのひろまずは「枠」を作ります。サンプルとして水色のチャートを作っていきましょう!!

- 「素材→図形」で「灰色の箱」を作る

- 「罫線スタイル」から枠の太さ(2)を決める

- 「枠線の色」を決め(水色)、「カラー」を「カラーなし」にする

- 枠の白い箇所をドラッグし、適当な大きさに成形すれば、枠の完成です♪

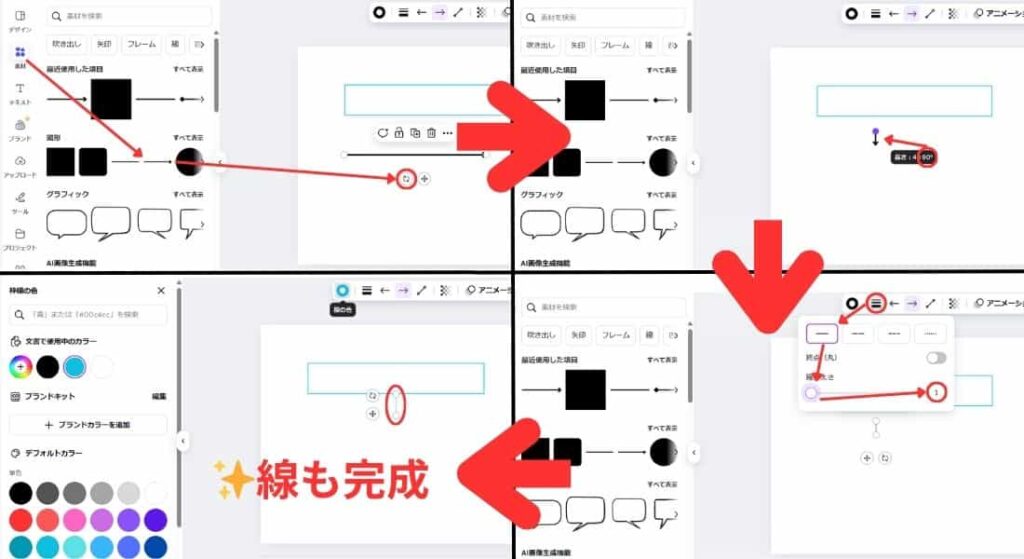

次は「矢印」を作りますよ。

- 「素材→図形」で「矢印」を作る

- 「回転マーク」をドラッグし、90℃にする

- 「線のスタイル」から太さ(1)を決める

- 適当な長さにし、枠の真下に移動して完成♪

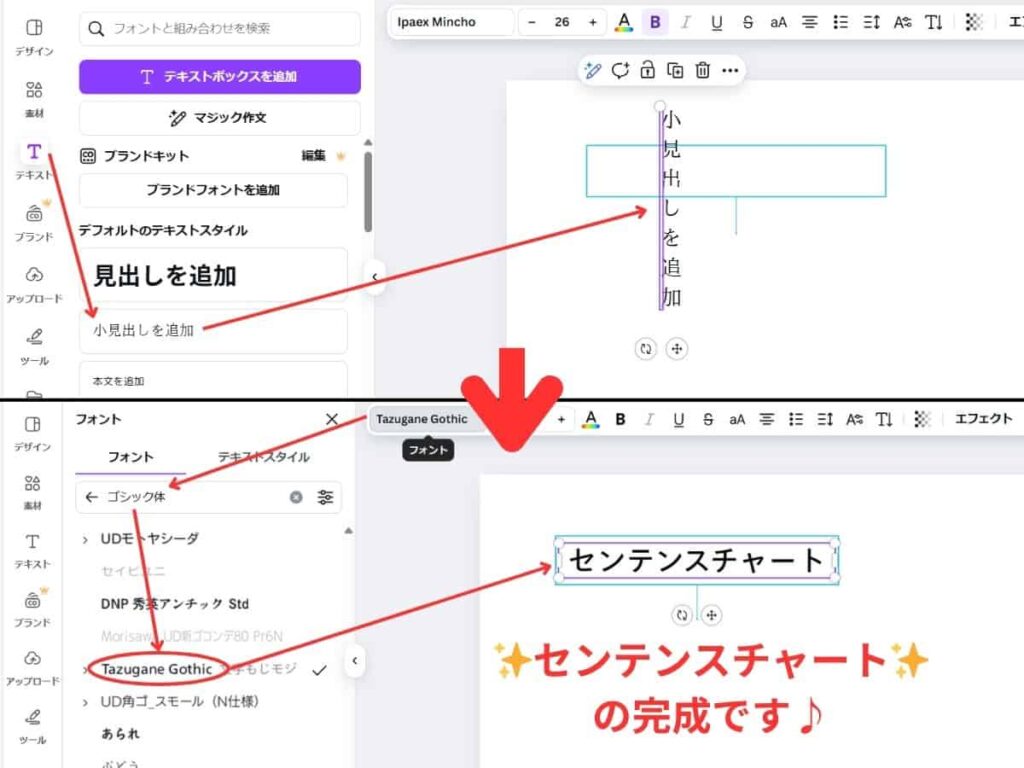

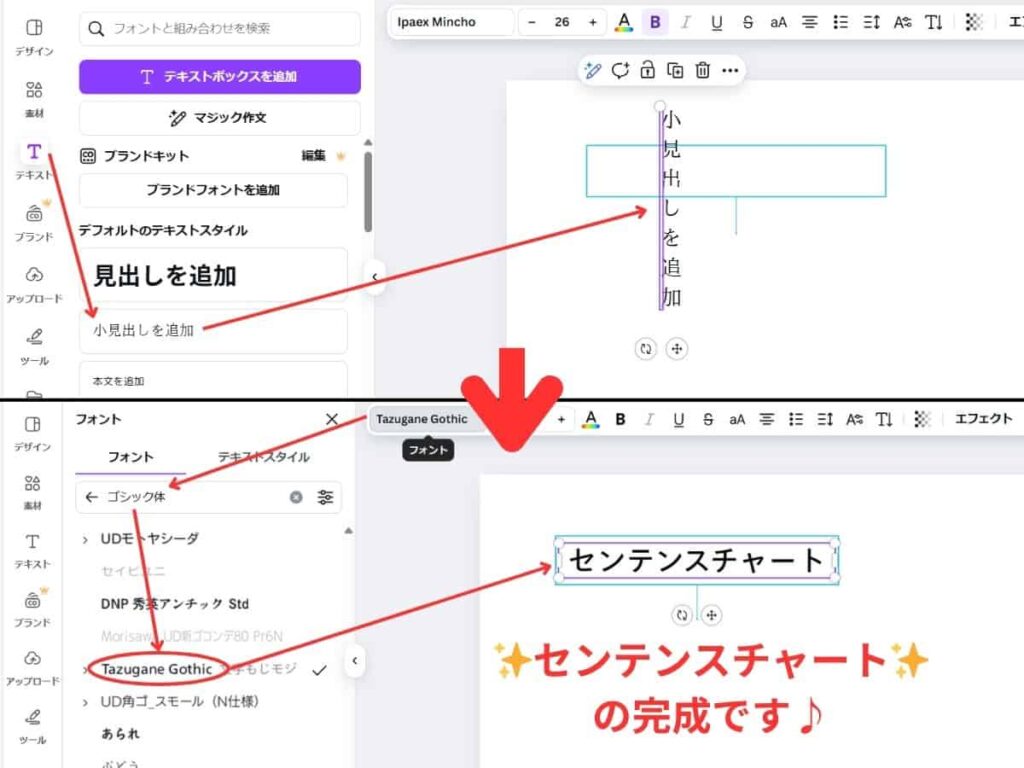

最後はテキストを貼って終了♪

- 「テキスト→小見出しを追加」をクリック

- 「フォント」の検索窓に「ゴシックやgothic」などと打ち込み、視認性の高いゴシック体(ここでは Tazugane Gothic を選択)を選び、枠と同じくらいの大きさに成形して完成です♪

「枠と矢印とテキスト」の3つを「範囲選択」すると出現する「グループ化」をクリックすると、これを1つのブロックとして操作できます。コピー&ペーストで同じものが量産できたり、拡大縮小も自由自在になります。(基本かつ超重要テクニック)

この作り方をベースにして、あなたのセンスやフィーリングで色や太さをアレンジすれば、他のチャートも自由に作っていけると思います。

あとは「習うより慣れろ」ですよ!!

まとめ

お疲れ様でした♪

慣れるまでは大変だと思いますが、論理構造をビジュアル化すると、様々なものに応用できて、大変便利です。

この記事でもチャートを量産したように、今後は他の記事でもチャートを順次加えていく予定です。これからもセブンチャートを使い倒しますよ。

最後は再び「ひとこと要約」で締めくくります。

セブンチャートで

文章の「論理構造」を可視化する

チャート化の基本を習得し、あなた独自のチャートを発展させていきましょう!!

「あなたの成長は加速する」

おしまい!!

コメント

コメント一覧 (2件)

そのひろさん

はじめまして。「チャートで考えればうまくいく」の著者の安藤です

いま、拝見しました

ご紹介いただき、さらに作成いただきどうもありがとうございます。

安藤芳樹 様

著者ご本人からコメントをいただき、誠にありがとうございます!!

「セブンチャート」はシンプルかつ、とても使いやすいので、

ビジュアル面も含めて、気合を入れて紹介記事を書かせていただきました。

園川ヒロ(そのひろ)